张伯伟:我们需要什么样的文学教育

今年是程千帆先生逝世二十周年纪念日。为了纪念程先生,一系列好书正在紧锣密鼓地编辑出版之中。张伯伟教授整理的《程千帆古诗讲录》(人民文学出版社)就是其中之一。该书据四十年前的听课笔记整理而成,十分宝贵。张伯伟教授为此撰写了长达三万五千余字的编后记(发表于《中国文化》)。因原文较长,我们分三次推送,下文即是其中之一。

一、引言 √

二、以诗论诗:在文学框架中谈文学 √

三、左右逢源:语文学与文学理论

四、返本开新:寻求更好的文学教育

1996年10月12日,程千帆先生在南京大学中文系读书会“素心会”上发言

一、引言

不记得从什么时候开始,出版社颇为热衷将执教于上庠的教授先生们的课堂讲演经录音整理出版,偶然有机会翻阅,我总是暗自庆幸自己因为名气不大而未获邀请。诱惑是个妖娆妩媚的魔鬼,万一把持不住而入其彀中,若在哪天凑巧看到诺贝尔文学奖得主、南非作家库切(J. M. Coetzee)表彰学院派批评家值得学习的一点,是“未经压缩、修改,含有俏皮话、离题话的演讲稿,不要拿去出版”的话,恐怕真难免“神州士夫羞欲死”之叹。库切说这些话,是针对约瑟夫·布罗茨基(Joseph Brodsky)的《论悲哀和理性》(On Grief and Reason)一书,建议他“从学院派那里学点什么”,因为有些演讲稿“要是每篇删去十页左右的话,也许会更好”[1]。然而在我六十岁的那天,想起孔子说的“六十而耳顺”,尤其是焦循的阐释:“所谓善与人同,乐取于人以为善也。顺者,不违也。”而通常则“学者自是其学,闻他人之言多违于耳”[2],由此联想到库切的微讽,也就觉得不能一概而论了。总有些讲演录的水准很不一般,还真有“缪斯授予的灵感”(借用库切语),比如纳博科夫(Vladimir Nabokov)的《文学讲稿》《〈堂吉诃德〉讲稿》《俄罗斯文学讲稿》等,有什么理由让这样的稿子存在“关锁的园”(a garden inclosed,借用《旧约·雅歌》之喻)里呢?这也就是为什么在时隔四十年之后,我要将当年听先师程千帆先生授课时的笔记加以整理、公之于众的原因。固然,这是一份“亲承音旨”的记录,可以提供无此因缘的及门弟子和众多年轻学人“讽味遗言”的凭藉[3];这也是一份不见于《程千帆全集》的资料,可以满足热衷拾遗补阙的文献收藏者的“中心好之”;但更为重要的是,这可以让我借此回答一个很久以来盘旋胸中而在当下又不无严肃的问题:我们需要什么样的文学教育?

二、以诗论诗:

在文学框架中谈文学

1978年8月,千帆师移砚南京大学,已经是六十五岁的老人。一年多前,他在武汉大学奉命“自愿退休”,且以“上午动员,下午填表,晚上批准”[4]的高效率、快节奏完成。再往前追溯,则是沙洋放牛、武大中文系资料室管理员以及农场劳动生涯,所以在1979年上半年给中文系七六级学生(最后一届工农兵学员)上课时,他感叹自己已经“二十二年没有上课了,我喜欢上课”[5]。对于一个喜欢上课的教授来说,被无情地剥夺上课权利达二十二年之久,这是多么严重的精神折磨[6]。所以,当1978年5月南京大学中文系副主任叶子铭亲赴武汉,询问千帆师到南大任教有什么条件时,他几乎是喊出了这四个字:“我要工作!”而一旦重获授课机会,他就以饱满的热情甚至是激情投入课堂教学,先后讲了四门“大课”:1979年2月至1980年1月,给七六级学生讲授“历代诗选”;1979年秋季给七九级硕士生讲授“校雠学”;1980年9月至1981年1月,给七七级本科生讲授“古代诗选”;1981年9月到12月,给七九级硕士生讲授“杜诗研究”。此后就再没有正式的课堂教学。上述课程中,“校雠学”不属于文学课程,而且当时的讲义业经扩充修订,以四卷本《校雠广义》正式出版。惟有这三门文学课程的笔记未经整理,其授课风采也只能在众人的想象中依稀仿佛。即便今天我们能够将当日的笔记整理成文,而先师讲授时给听者以感动激励的精神气味,已如“空中之音,相中之色,欲有寻绎,不可得矣”[7]。回念前尘,只能兴起无可奈何的怅惋。

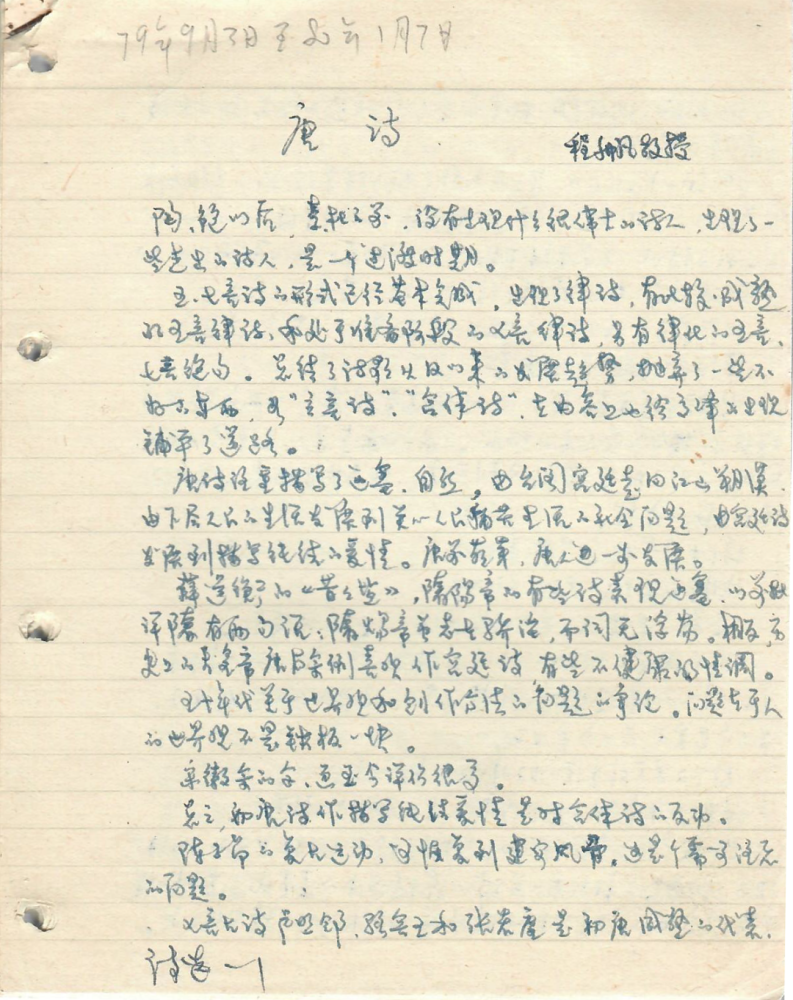

“历代诗选”听课笔记(张伯伟记)

三十年前,我编纂《程千帆诗论选集》并撰写编后记,强调千帆师的文学研究理念是“以作品为中心”[8];两年前我撰文阐发先师“文献学与文艺学”相结合的研究方法,也仍然强调这两者的结合“所指向的起点是作品,终点是作品,重点也还是作品”[9]。这种文学研究的理念与其文学教育的实践是一以贯之的。上述三门课程,“历代诗选”以时间为序,讲解汉魏晋宋齐梁陈隋唐宋诗歌;“古代诗选”则以专题为单元,范围也还是八代唐宋诗歌;“杜诗研究”属于专家诗,是以问题为中心展开。虽然三门课程各有重心,但都是围绕具体的诗歌作品。传统的文学研究范围,包括文学理论、文学批评、文学史,但核心是文学作品。没有作品,就没有文学的理论和历史;不深入理解作品,文学的历史和理论就只能停留在表象的描绘和空泛的议论。这是千帆师的一向主张,不仅体现在研究工作中,也贯彻在教学实践上。如同苏轼所说的“有为而作”,“言必中当世之过”[10],千帆师的文学教学,也是针对当下弊端的纠偏之举。他在“古代诗选”课的第一堂就开宗明义:

解放后较少或忽略了对作品本身的研究,偏重于史和论。

在“杜诗研究”课上,他也指出:

把具体的诗人、具体的诗歌作品都抽象化,这是三十年抒情诗研究未取得多大成就的一个相当重要的原因。

他还说:

解放后中青年老师接受训练同以前不同,我们是从具体开始的,念文字就念《说文解字》。解放后空论多了,往往不太准确。

其课程以讲解作品为重心的针对性不言而喻。由此而引导出对听者的要求,那就是多阅读、多背诵作品。在恢复教学生涯的第一堂课上,他就“丑话讲在前面”:

学生毕业好比姑娘出嫁,学校要多陪些东西。我提一个要求,要多读、多背,三年后不背熟三百首,就不能毕业。

如果把文学教育比作一个美人,那么,千帆师心目中的标准不是如当今时代的“秋山瘦嶙峋”,而是如春秋时代的“硕人其颀”,或如盛唐时代的“骨细肌丰”。要达成饱满的文学教育,不能只有“史和论”的骨干条框。他的文学教育理念,首先就是要让学生通过“多读、多背”的途径熟悉历代作品,从而逐步在文学上成长为“俣俣”的“美人”(《诗经·简兮》毛《传》:“俣俣,容貌大也。”)。

熟悉作品是第一步,进而则要能理解“文心”。所谓“文心”,就是刘勰所说的“为文之用心”[11],读者贵在“得其用心”。陆机不无得意的自炫即在“余每观才士之所作,窃有以得其用心”[12]。这是一种需要训练的技能,最直接的方法就是“创作”,陆机曾这样夫子自道:“每自属文,尤见其情。”[13]千帆师在其早年写的一篇文章中也指出:

能者必知,知者不必能。今但以不能之知而言词章,故于紧要处全无理会。虽大放厥词,亦复何益。[14]

只是到了晚年,他把“能”(创作经验)的范围扩大到各种艺术才能[15],已不限于创作古典诗词一途。

要是用千帆师自己的话来说,其文学教育的基本方法就是“以诗论诗”。在讲授“历代诗选”第一学期的最后一堂课时,他这样说:

这学期讲诗的方法基本上是以诗论诗,最好是本人的诗证本人的诗。

所谓“以诗论诗”,不同于古人的“论诗诗”,不是用诗的形式来论诗,而是用同一诗人的不同作品或不同诗人的相关作品来参读、互证。它要求破除外在形式上的差异,以洞鉴古今中外艺术家的“文心”。

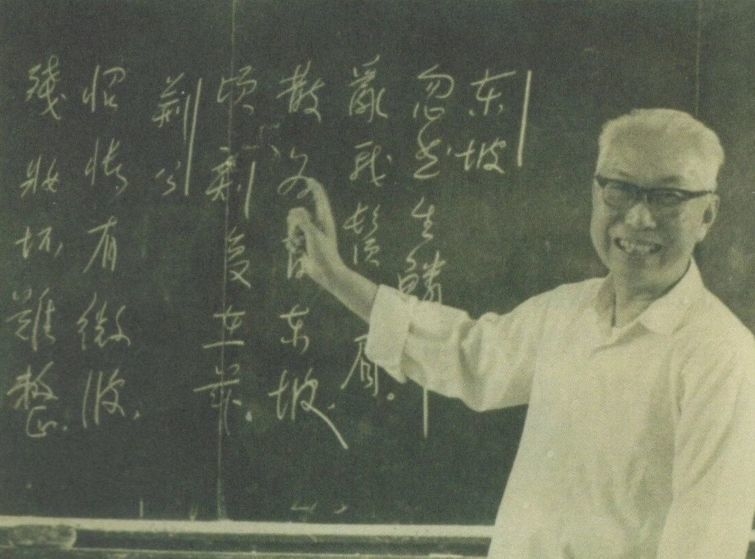

程千帆先生

“以诗论诗”的方法,其最基本也是最重要的意义在于面对文学作品时,不论处理什么问题,不论采用何种视角,都始终把文学当作文学来阅读放在第一位。文学之所以值得阅读、值得研究,首先就因为它是文学,而不是其它任何政治的、历史的、宗教的、思想的衍生物或复制品。所以,阅读者和研究者面对文学,也就要学会说属于文学的话,用哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)的表述,就是“批评实践,按照其原义,就是对诗性思维进行诗性的思考”[16]。而现代的文学教育,往往将文学作品看做现实的复制,以“说什么”为衡量标准。尤其在上世纪五十年代以后,将“思想性第一”变成“思想性唯一”,而又将所谓的“思想性”简单地当成随手张贴的标签,导致对作品思想的理解极为狭隘浮浅,不仅研究不了思想,更不懂也不能作艺术分析。千帆师在“杜诗研究”课上指出:

现在谈杜诗思想性的一般,谈艺术性的则陈词滥调,要把古典文学搞上去,要打破许多框框。重要的一点,不要把艺术品当作史料。……杜甫之所以伟大,是他的诗不能为《两唐书》所代替。要把诗当作诗来研究。

在学术圈阅世既久,常常见到令人啼笑皆非的“常识的遗忘”。“把诗当作诗来研究”就是一个被遗忘太久了的“常识”,很有一些人满足于“把艺术品当作史料”,意欲在学术品味上将狼吞虎餐的饕餮者取代细嚼慢咽的美食家。而要做到“以诗论诗”,首先需要培养起来的就是对文学的“美感”能力,那是“感”与“知”的结合,而不是仅凭无“感”之“知”。他说:

对艺术实践是知—感—知—感—知,而不是知—知—知—知—知。

学人的精神状态与诗人虽有不同,但在文学的阅读中,对作品的感受,即“披文以入情”[17],不仅是欣赏的起点,也是研究的起点。千帆师曾自述其研究经验:“我往往是在被那些作品和作品所构成的某种现象所感动的时候,才处心积虑地要将它弄个明白,结果就成了一篇文章。”[18]对那些于文学“无感”的“文学”研究,他也有过一个形象的比喻和稍显辛辣的讽刺,即“狗对食物有感,对牡丹花无感”。阅读古典当然不能脱离考证,考证中较难处理的问题,往往是文学中的描写与事理不合或与史实相左。千帆师指出:

文学中常有“好而不通”和“通而不好”的例子。

“通而不好”姑且不论,“好而不通”的问题,则在宋代欧阳修已指摘其弊,所谓“诗人贪求好句,而理有不通,亦语病也”[19]。人们通常的处理方式,亦往往如欧公所为,集矢于诗人之“语病”。千帆师在课堂上曾举例:

把“黄河”与“孤城”写在一个画面里,在生活中是不存在的,因此有人说乃“黄沙直上”,但有人不同意。

这讨论的是王之涣《凉州词》中“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”之句,无论是赞成抑或反对,观点虽然相悖,方法同出一辙,“都企图通过沿革地理的考证来解决诗中地理上的矛盾现象”[20]。由于这种方法是将艺术品当作史料,故其考证的结论虽貌似有理,能够解决“通”的问题,却无法说明其在事理上的“通”或“不通”与诗歌中的“好”或“不好”有什么关系,最终也损害了对诗性思维的理解。如果说,在文学的教育和研究中不能脱离考据学,那么,我们真正需要的是“文学考据学”,即深通文心之妙的考据学,不是冬烘先生或学究气十足的考据学。后者虽貌似能考据,却常常“考其所不必考”且又“据其所不能据”[21],以史料堆垛起来的最终是隔膜文心的高墙。这类情形,在古人中也很常见。千帆师说:

杜甫《进封西岳赋表》:“维岳,授陛下元弼,克生司空。”这使许多注释家很为难。这些学者很懂书本上的道理,而不懂世故人情。杜甫要想当官,当然不愿得罪人。因此看诗要看哪些是门面话,哪些是实质的话。……不能太书呆子气。

杜甫进表中的这几句话,是改造《诗经·崧高》称颂周大臣尹吉甫(或曰甫侯)、申伯等人的句子恭维杨国忠的,注释家的“为难”表现在,或如张溍云:“谓郭子仪,公倾慕正人如此。”[22]将其赞美的对象转移到郭子仪,故无损杜甫人品;或如朱鹤龄云:“时国忠大恶未著,故公及之。”[23]以为杜甫虽赞美杨国忠,但事出有因;或如王士禛直斥:“杜所谓‘元弼’、‘司空’,谓国忠也。……甫独引《大雅》甫、申之词以谀之,可谓无耻。”[24]将“门面语”混同于“真心话”。这些注释评论都涉及与此文相关之时、事、人的考证,但由于缺乏对“世故人情”的理解(尽管像王士禛还不失为一个优秀诗人),从某种意义上说,也是缺乏对文学修辞手段的理解,成不了“文学考据学”,也未能做到“把诗当作诗来研究”。

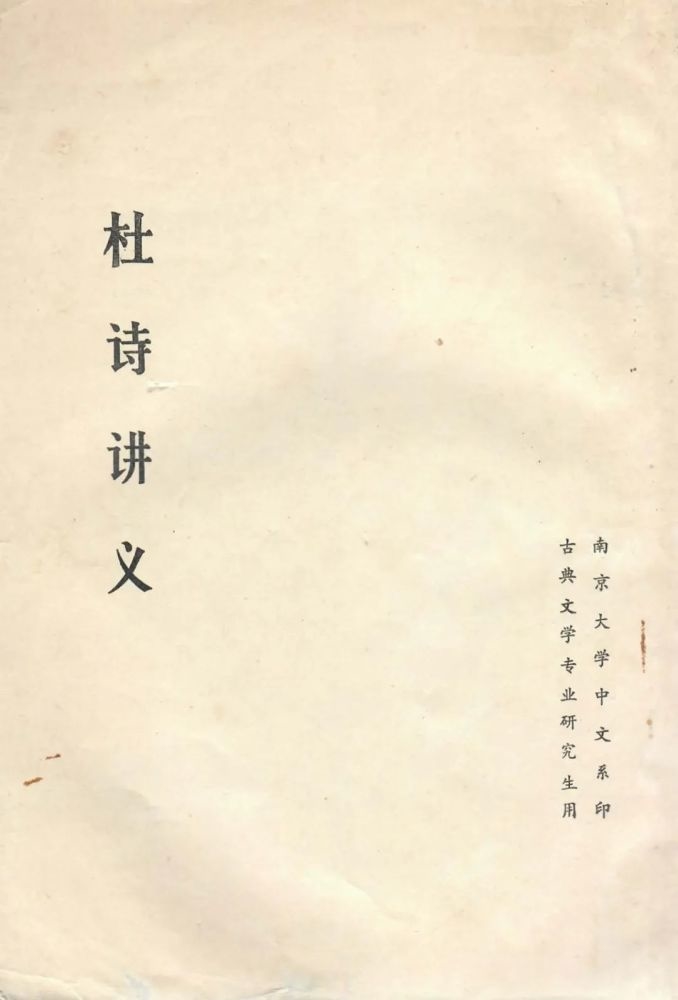

程千帆“杜诗研究”课程讲义

“以诗论诗”的“诗”是广义的,可以作为文学的代名词。这是将古今中外的文学作品甚至艺术作品放在同一个平台上,以具有普遍意义的文学眼光加以衡量、评价。先师的授课就是这样,他打破了种种时代的、民族的、国别的封闭圈,从而拥有了歌德所说的“世界文学”[25]的眼光。正如在科学上“没有什么叫做德国科学或者法国科学”[26]一样,在文学研究上,也无须画地为牢刻意强调是“中国文学”或“唐诗”。这也就是韦勒克(René Wellek)很欣赏的话:“只有文学教授,正如有哲学教授和历史教授,却不会有英国哲学史教授”[27]。在二十世纪四十年代,拥有这种观念并发出声音的人并不很稀见。闻一多在《调整大学文学院中国文学外国语文学二系机构刍议》中提议合并二系,另分语言学系和文学系,朱自清亦有类似意见。浦江清也承其意而指出:“历史、哲学是依照学科分系的,中西合并研究,文学却分两系,中西对立。”建议在中外文系之外新设文学系[28]。钱锺书则说:“中国诗并没有特特别别‘中国’的地方。中国诗只是诗,它该是诗,比它是‘中国的’更重要。”[29]所以“在某一点上,锺嵘和弗洛伊德可以对话,而有时候韩愈和司马迁也会说不到一处去”[30]。打破这一自我封闭的心态很重要,这是改变中国文学研究或国际上的汉学研究偏于一隅的状况的第一步,进而才有可能使中国文学成为人类一般文化修养的构造成份[31]。钱锺书在其《谈艺录》《管锥编》中对此作出了大量的研究实践,德国学者莫芝宜佳(Monika Motsch)经过研究后说:“《管锥编》第一次把中国文学作为文学来考察。”[32]指的就是钱锺书把中国文学放在普遍的“文学”框架中来研究。她还把这一手法概括为“逐点接触法”,其效果是:“单个例证的独特魅力因此没有丢失。”“中国与西方母题相互间有了关联,但又保持着彼此间的差别。”[33]不同民族、不同语言、不同文化的“诗”在文学的框架中发现了“同”,又在各自的文学中保持了“异”[34]。从精神的体现来说,千帆师的文学教育也正是如此,与钱锺书的文学研究可以相互映照。

千帆师的这三门课,内容都是古典诗歌,主要是抒情诗。所以在每门课伊始,必先讨论“什么是抒情诗”以及“抒情诗的特征”等问题。置于文学的整体框架中来看,中国文学的主要特征就是抒情诗的发达,这个意见在先师的研究论著中罕见阐述,或许在他看来这只是一个不证自明的“文学常识”,而就文学教育来说,其宗旨之一就应该是对“文学常识”作充分的说明。他说:

古典抒情诗是中国古典文学中最精华的部分,在世界上是独一无二的,无论是数量或质量。鲁迅说司马迁《史记》是“无韵之《离骚》”,可以看出抒情诗在鲁迅心目中的地位。戏曲中如《西厢记》、《牡丹亭》中的著名段落均采用抒情诗的语言来写。小说、散文中最动人的成分是抒情诗的成分。

抒情诗是中国古典诗歌的主流。

以今日的“后见之明”来看,在国际汉学界(主要是美国汉学)兴起的论题之一——“中国文学的抒情传统”,与千帆师对中国文学的主流“抒情诗”的强调几乎是同步的。而其着眼点都是放在“世界文学”的框架中,以比较的眼光得出的结论。在汉学界最早提出中国文学的抒情传统的是陈世骧,他在1971年美国亚洲研究学会的致辞中,就以“中国的抒情传统”为题,后来又经过高友工的推波助澜,在中外学术界产生了较为广泛的影响[35]。这个命题的提出,在学术上是有重要意义的。就文学的构成方式而言,不外叙事、抒情、议论,藉以传达人生经验的本质和意义。在具体的文学现象中,上述三者相互渗透,很难割裂,中外文学作品皆然。千帆师在讲授时也多次指出:“抒情诗不排斥叙事和说理的成分,它常常将叙事和议论作为其组成部分之一。”但是在不同的文学传统中,以何者为核心从而成为一个主流,却是各不相同的。通过比较揭示其各自的重心所在,方便理解不同文学传统的特色,就是一项有意义的学术工作。中国文学以抒情诗为主流,并形成了一个创作和批评的抒情传统,就是这样被提出的。这绝不意味着由此可以引导出中国文学传统中缺少叙事,或者西方文学传统中没有抒情的幼稚结论。以西方文学传统而言,抒情固然是其应有之义,抒情诗(lyric)也有其悠久的传统。在古希腊文学中就有著名的抒情诗人品达(Pindar)、萨福(Sappho)、阿尔凯厄斯(Alkaios),其作品可以在弦乐器里拉(lyra)的伴奏下以吟唱的方式表演。然而在古希腊的主流观念中,“诗”的殿堂里只有戏剧和史诗(与叙事诗关系较紧密)的位置。亚里斯多德《诗学》虽然开章名义说其书要讨论的是“关于诗的艺术本身”[36],但其所谓“诗”不是西方十九世纪以来的“诗”的观念,他说“兼用数种,或单用一种,这种艺术至今没有名称”[37],这一“没有名称”的“艺术”正是抒情诗。如果以中国传统作对比,“诗”最早就是《诗经》的专称,其最初的定义就是一种以抒情为主,并且伴随着音乐、舞蹈的表演形式:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也。”[38]而类似的以弦乐伴奏的抒情诗,在古希腊却被流放在诗国之外。正如卫姆塞特(William K. Wimsatt)和布鲁克斯(Cleanth Brooks)所说:“《诗学》中没有抒情诗的理论体系。”“亚里斯多德的诗学是戏剧的诗学,尤其是悲剧的诗学。”[39]抒情诗在西方文学体系中获得体面的、进而为崇高的地位,是在十八、十九世纪浪漫派文学兴起之后,人们熟知的英国渥兹渥斯(William Wordsworth)在1800年的名言“一切好诗都是强烈情感的自然流露”[40],可以被当作浪漫派文学观的宣言。他又说:“在这些诗中,是情感给予动作和情节以重要性,而不是动作和情节给予情感以重要性。”[41]把欧洲文学传统中叙事和抒情的重心作了扭转乾坤式的颠倒,并且在此后“为数代人定义了诗歌及其用途”[42]。抒情诗成为戏剧和叙事文学以外的第三种文学体裁,正式被引入诗学和美学,而“十八世纪末十九世纪初的美学哲学最终为这种三分法赋予了形而上的庄严”[43]。在二十世纪三十年代美国“新批评”派的眼中,抒情诗成为其心目中首要关注的对象,这几乎成为他们的一个局限。所以,相对于西方文学悠久的戏剧和史诗的叙事传统,将中国文学的抒情传统特别拈出是有意义的。学术史的变迁往往犹如钟摆,总会出现“翻案”或“反转”,但是,如果仅仅局限在中国文学传统之内,另外提出一个“叙事传统”,无论其目的是要抵消“抒情传统”,抑或与之相辅相成,就算不能刻薄地当它是“伪”命题,充其量也只能宽容地视作一个“萎”命题。

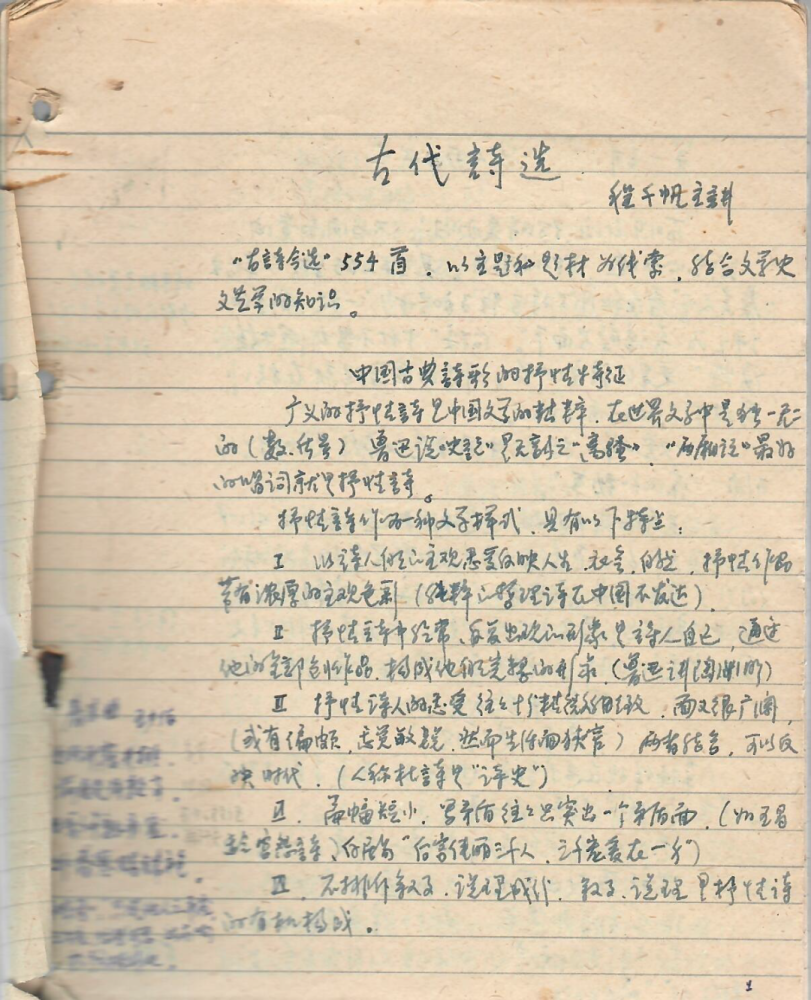

“古代诗选”听课笔记(曹虹记)

千帆师的三门课堂讲授,其内容以抒情诗为主,这是“中国古典诗歌的主流”。作为一个中国文化的热爱者、诠释者、传承者,在面对世界文化的时候,当然不会也不应妄自菲薄,需要谨防的反倒是文学上的“民族主义”。二十世纪随着民族国家的兴起,出现了民族文学的概念,尤其是透过大学的制度化设置,有了中文系、英文系、法文系、日文系等分科以及相应的语言文学研究。民族主义“代表了一种过度膨胀的、令人遗憾的利己主义的保守倾向”[44],在本民族文学的教学和研究中也比较容易滋生。中国文学有其不可取代也不可企及的优长,但也必然有其不足。指出其不足,同时指出历代诗人为弥补其不足所作的努力和达到的成就,是一个严肃的文化诠释者必须面对的任务。千帆师多次指出:

组诗,现在称之,古代称联章诗。……组诗的重要性在很大程度上弥补了我国诗歌短小的缺陷。组诗同一首很长的诗是不一样的。既然是一首一首写的,就有相对的独立性,调动题材,转换角度,处理情绪。

这种形式之所以重要,是以联章补偿诗歌短小的缺陷。

“中国人虽有长城却只有短诗”[45],短诗固然可收言已尽而意无穷之效,但篇幅短小,也会限制诗人对较为广阔的社会场景和较为复杂的内心感受的表达力,于是人们就探索利用联章的方式加以弥缝。古人“诗有一人之集止一题者”[46],如应璩《百一诗》、阮籍《咏怀》之类,不是严格意义上的“联章诗”。千帆师所注意的联章诗,是“有统一的主题,然后有统一的构思,完成后是统一的整体”之类,始于《楚辞》中的《九辨》,而在杜甫手上达到纯熟,特别是七律组诗。例如《秋兴八首》“每篇诗是一个整体,同时八篇诗合起来又是一个更大的整体”,所以“不研究它们的结构是不行的”[47]。关于《秋兴八首》存在的整体结构,钱谦益曾自诩发明:“此诗旧笺影略,未悉其篇章次第,钩锁开阖。……章虽有八,重重钩摄,有无量楼阁门在,今人都理会不到。”[48]陈廷敬亦云:“杜此八首,……以章法论,章各有法,合则首尾如一章,兵家常山阵庶几似之。”[49]杨伦更扩大言之:“杜集凡连章诗,必通各首为章法,最属整齐完密。”[50]实际上,在元代的诗法类著作中,就有托名杨载序的《诗法源流》(即指杜律诗法之源流),诡言出自杜甫门人吴成、邹遂、王恭之嫡传[51],其《秋兴八首》下引王氏语云:“《秋兴》一题,分作前三章与后五章,以夔州、长安自是二事,此其纲目也。八章之分,则又各[52]命一题以起兴。”[53]这已经从整体结构着眼分析(尽管非常初步),只是此类“俗书”不入绛云楼主法眼,故未能及之。从文学批评史的角度看,杜甫联章诗的整体结构至晚在十三世纪晚期(托名杨载的序写于至治二年即1322年,自云少年时得此书于杜甫九世孙杜举)已被人揭示,钱谦益之笺注杜诗也在康熙六年(1667)刊刻行世,但对于联章诗结构的忽视,直到二十世纪五十年代(《古代诗歌研究绪论》写于1954年)还普遍存在,到七十年代末千帆师重登讲坛,其状况也没有发生任何改变。虽然这只是一个很小的例子,却再一次表明,文学研究之不振,与文学教育之弊有莫大关系。而令人难以释怀的是,文学教育之弊不仅在时间上由来已久,在空间上也是世界性的。

(未完待续)

注释

[1] 《约瑟夫·布罗茨基的随笔》,载库切《异乡人的国度》(Stranger Shores),汪洪章译,浙江文艺出版社2017年版,第176页。

[2] 程树德《论语集释》卷三《为政上》引,中华书局1990版,第76页。

[3] 同门蒋寅曾这样感叹:“我1985年初考进南京大学,受业于程千帆先生,到1988年3月毕业,三年间饫闻绪论,饱受教益。听张伯伟说,先生上大课最精彩,可惜到我入学的时候,先生精力不如从前,已不再上大课,而且也不为我们专门讲课了。”《学术的年轮·立雪私记》,中国文联出版社2000年版,第212页。

[4] 参见徐有富《程千帆沈祖棻年谱长编》,南京大学出版社2013年版,第262页。

[5] 本文引用程千帆先生语,若未注明出处者,皆见于《程千帆古诗讲录》,此书将由人民文学出版社出版。

[6] 程千帆先生曾说:“我从小最大的野心就是当个教授。我当了教授,有机会做一个教授应该做的事情,当中忽然把它们掠夺了,不让做,这是处理知识分子、虐待知识分子最恶毒的一个方法,我不知道是哪个智囊团给想出来的,非常刻薄。对我来说,这可能是最厉害的惩罚。”张伯伟编《桑榆忆往》,北京大学出版社2015年版,第42页。

[7] 借用张舜民(芸叟)评王安石诗语,载赵与时《宾退录》卷二,上海古籍出版社1983年版,第21页。

[8] 参见张伯伟《程千帆诗论选集》“编后记”,山西人民出版社1990年版,第280—297页。

[9] 参见张伯伟《“有所法而后能,有所变而后大”——程千帆先生诗学研究的学术史意义》,载《文学遗产》2018年第4期。

[10] 苏轼《凫绎先生文集叙》,郎晔选注《经进东坡文集事略》卷五十六,中华书局香港分局1979年版,第911页。

[11] 刘勰《文心雕龙·序志》,周勋初《文心雕龙解析》下册,凤凰出版社2015年版,第800页。

[12] 陆机《文赋》,萧统《文选》卷十七,《六臣注文选》上册,中华书局1987年版,第309页。

[13] 同上注。

[14] 程会昌《论今日大学中文系教学之蔽》,载《国文月刊》第十六期,1942年10月。

[15] 1986年1月,千帆师在《答人问治诗》中说:“我们不妨把艺术创作的范围放得宽点,例如会弹琴跳舞的人对诗歌的节奏比起不会的人来就要敏感一些。艺术和艺术总是相通的,其中有许多共同的东西。”收入陶芸编《治学小言》,齐鲁书社1986年版,第123-124页。

[16] 哈罗德·布鲁姆《影响的剖析:文学作为生活方式》(The Anatomy of Influence: Literature as a Way of Life),金雯译,译林出版社2016年版,第16页。

[17] 刘勰《文心雕龙·知音》,《文心雕龙解析》下册,第780页。

[18] 程千帆《答人问治诗》,《治学小言》,第122-123页。

[19] 欧阳修《六一诗话》,何文焕辑《历代诗话》上册,中华书局1981年版,第269页。

[20] 关于这个问题,参见程千帆《论唐人边塞诗中地名的方位、距离及其类似问题》,《程千帆诗论选集》,第95—119页。

[21] 千帆师语,见陶芸编《闲堂书简》(增订本),上海古籍出版社2013年版,第721页。

[22] 张溍《读书堂杜工部文集注解》卷一,杨伦《杜诗镜铨》附,上海古籍出版社1980年版,第1066页。

[23] 张溍《读书堂杜工部文集注解》卷一引,同上注。