除了帝王将相,历史学也应关注普通人的日常

作者 | 董牧孜

来源 | 新京报书评周刊(ID:ibookreview)

近年来,微观史学在国内引起关注,出版界也大量引进了西方具有非虚构色彩的历史研究著作。这些历史读物,正在成为学术写作中最具大众市场的一支。不少本土历史学家,也在面向公众的历史写作中备受瞩目,尤其受到青年读者的欢迎。

澳门大学历史系主任王笛和北京大学历史系教授罗新,是近年来较为“出圈”的历史学者,体现出面向公众的写作关怀。王笛的《茶馆》《袍哥》等作品聚焦微观史学,富有文学性,关注历史中的日常生活与个人;罗新去年出版的《有所不为的反叛者》,则对历史、历史学和历史学工作进行系统性反思。

近日,王笛的新书《显微镜下的成都》出版,这本书几乎串联起了他在30年研究生涯中比较重要的研究课题;同时,这也是一本比较入门的微观史学读本,它关注四川地区特殊的历史文化现象,将目光投注在小贩、茶客、堂倌、瓮子匠、市民等普通人的身上,构成了以成都为中心的微观研究体系。

《显微镜下的成都》

王笛 著

8月14日,王笛和罗新做客新京报播客反向流行和文化云客厅,和新京报记者董牧孜一起共话微观历史与面向公众的历史写作。

——下文基于直播访谈内容整理修订而成——

01

历史学家的互读:

没有什么题目,对历史学家来说是毫无意义的

董牧孜:王笛老师关注近代城市文化研究,罗新老师的研究方向主要集中在中古。二位的研究领域并无交叠,但在写作内核上存在某种一致性,也互相欣赏。二位是如何关注和阅读到彼此的作品的?

罗新:王笛老师的书,我真的很欣赏。过去我真正仔细读过的只有《袍哥》。阅读这本新出版的《显微镜下的成都》,相当于对他的另外三本书《跨出封闭的世界》《街头文化》和《茶馆》也有了一定了解。

王笛老师在《显微镜下的成都》一书中的导论,是我近年来读到对于当前历史写作和历史研究比较强有力的分析和针对性的评估,立场鲜明,阐述深刻,具有思想深度和锐度。

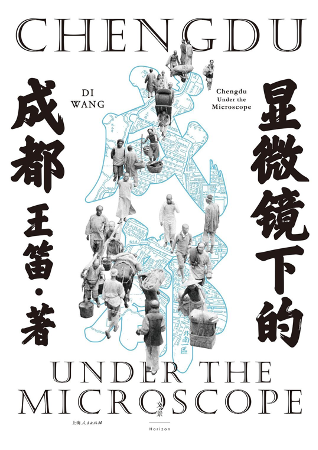

插图为抗战时期一家露天茶馆,看得出来顾客主要是学生和文人。图片来源:The Needham Research Institute, Cambridge University.

在导论以及与学者唐小兵进行的访谈中,王老师提出了一个重要的理论和方法问题:什么样的历史才是历史?什么样的历史不能够被排除在历史之外?我们现代历史学往往只研究特定的题目,王老师在书中也举例印证,比如有学者提出“历史学者要选第一等的题目,不要选第二等的题目”。如此看来,连题目都有了高低之别。似乎只有传统国家视角或全局性的重大问题,才是第一等的题目;研究重庆、武汉之类的次级城市则变成了二等题目;若是研究对象再小一些,比如研究我的家乡襄阳,那岂不就成了第三等题目?王老师在导言中一再指出,没有什么大小题目之分,没有什么问题是不具备意义的。

《显微镜下的成都》的导言一再指出,任何问题都是有意义的,关键在于你做到了哪一步,在于你如何处理问题意识,具备怎样的思想深度和视野。王老师提倡的微观史学以“显微镜”视野研究局部,从一个瞬间来进行深入解剖,这样一种写法使得开放的历史成为可能。开放的历史足够广大,可以容纳一切。

罗林· T.钱柏林(Rollin T. Chamberlin, 1881—1948)摄。成都的街道。资料来源:Beloit CollegeArchives。

这本书中所收录的茶馆的写作为我们提供了一种范例。茶馆在王老师笔下变成了多层次、多角度、具有多重意义的场景,既具有时间的深度,又具有空间的深度,成为观察历史的重要窗口。他在书中也写到了麻将,很多人认为这类话题是记者处理的话题,而不属于严肃学者的工作。在我看来,王老师通过自己的具体写作为我们展示了,即便题目有大小,重要的是你能做到什么样的深度。我们年轻一辈的历史学工作者们都应该读一读、想一想他所提出的问题。

王老师示范了一种历史研究和写作的转向,如他所言,这是“一种民众的转向,一种下层的转向”,不再是眼睛只盯着权力的中心,只盯着最宏大的叙事,这种转向正是我们这个时代最核心的问题,人、社会和未来互相联系在一起。读这本书时,我觉得有点找到了知音的感觉。

老人们在彭镇观音阁老茶馆外面打牌 资料来源:王笛2019年7月摄于成都郊区彭镇观音阁老茶馆外。

王笛:虽然这是第一次见罗老师,而且是通过网络,但是我对罗老师还是比较熟悉的,主要是通过他的作品。2018年秋天,《袍哥》刚出版时,“一席”邀请我去录制一个演讲,发来的样本就是罗老师的“一席”演讲,主题是关于历史学家的美德(后来这篇演讲收录在罗老师的《有所不为的反叛者》一书中)。我仔细观看和揣摩了那个视频很多遍,后来就根据罗老师的演讲,照葫芦画瓢,效果也还不错。

罗老师的著作《从大都到上都》和《有所不为的反叛者》,我都认真读过。我一直在想为什么罗老师的书如此受欢迎?我读书不只是为了学知识,还关注别人如何讲故事。我发现罗老师能巧妙地进行各种叙事。在从大都到上都的旅行途中,他除了写有关的历史和沿途见闻,还把自己的人生经历以及同行、同事、学生的故事穿插其中。

我在读罗新老师的《从大都到上都》的时候,同时也在读杉山正明的《游牧民的世界史》。杉山正明写得非常好,但是我阅读的时候,不想持续读很长时间,读一阵就要放下读其他的东西;但是读罗老师的书,我却可以读很长时间不觉得疲惫。这让我深思为什么有这个区别?我后来终于领悟,罗老师的写作之中有“人”的存在,杉山正明则由于视角太宏大,淹没了个体的人。

02

“出圈”的历史学者:

为何畅销?

董牧孜:二位的历史写作有很强的公共性。为什么有这种强烈的倾向?尤其是,两位老师都属于比较“出圈”的历史学者,作品也比较畅销。你们如何定位自己历史学家的身份?

罗新:对于做中古史(尤其是宋代以前的历史)的研究者来说,要想写出受非专业读者欢迎的东西是比较难的。但还有一些例外,比如我的老师田余庆先生,他的《东晋门阀政治》写得好。不只是文字好,研究的思想深度也高,这使得他的作品自出版30多年来成为经典,不断再版。当然,这样的作品还是很少的。

为什么呢?古代史要想写得生动,是不容易的,资料很少。当然,宋代以后的历史资料就多得多。毫无疑问,在一个健康的学术和阅读社会之中,最适宜做的还是现当代史研究,资料足够丰富,研究者能够展开自己能力的空间足够大。不像我们做古代史的,说实话就是书斋里的工作。

这里其实涉及一个问题。是不是资料少的领域,我们就只能够做一些纯粹的考证性或者理论性特别强的研究?当然不是,从国内外的实践来看都并非如此。西方的很多历史类畅销书,反倒是研究古典时代的,能够在研究方法上开创新的潮流。

我觉得王老师的这几本书之所以能够成功,不是因为他有作家的生花妙笔,不是因为他讲了很多漂亮的、好玩的故事——如果说他的作品有这些特点,那也是偶然的。但归根结底,还是因为他选择了非常难的方向。有人说,微观史研究不就是讲讲故事吗?但哪有那么容易,如果只讲故事,就成了说书了。这类研究不是那么简单的,要有历史学的深度。

这种写作方向你读起来很轻松,但是其实研究者在背后做了大量的资料和研究工作。过去的学者不认为这是一个值得做的题目,没想到描述成都的日常生活,也可以成为一本书,居然还会有人喜欢。读者多,甚至读者超出自己的专业,不是唯一的方向和衡量的标准,更重要的是写作本身触碰的问题,是否有让同行、以及未来的研究者值得学习的地方。一个作者写什么很重要,这才能够反映研究趣味和方向上的创新。

03

有关新文化史的误读:

微观史学“缺乏理论”?

董牧孜:微观史和新文化史,注重日常生活和细节描述,也因此往往被批评忽视整体、过于碎片化。如何看待这些批评?王笛老师的《袍哥》也遭到过一些方法论上的质疑,比如过分倚重沈宝媛的袍哥研究报告,缺少理论分析等,王笛老师能否也谈谈选择写作方法的出发点?

王笛:有不少人批评我的《袍哥》,但我还是比较坦然的,因为一部作品总是有人喜欢,有人不喜欢。有批评是正常的,实际上是个好事,这说明你的书受到了关注,如果没人评、没人看,这才是个大问题。不过,大家对微观史也存在误解。到底什么是微观史?专业研究和读者大众读者之间的理解有区别,也涉及阅读和思考方式的转变。

有些读者在看《袍哥》那本书时,不理解我为什么要花这么大的精力处理这样的素材,有人会质疑一个堂堂的教授怎么会基于本科生2万多字的论文,认真地写了20多万字的专著。有人会认为这是一种注水。但我觉得有必要去了解微观历史写作和其他写作不一样的地方。我把它看作是一种文本,记录文本之人的身份其实一点都不重要,这与文本的价值并不成正比。正如罗老师所说,一切资料都是历史。

沈宝媛的文本是考察了一个四川袍哥家庭的日常生活。如果由其他人来解读的话,可能会认为这只是一个流水账的记录。但我通过阅读文本,追溯到当时社会学的一些概念、田野方法,甚至追溯到社会学、人类学是怎么引进中国的,以及他们的老师是在哪里受到的学术训练。历史的写作,不是说只是看历史资料本身,而是要看到和发掘文本背后所展示的到底是什么东西,这才是我所关注的。微观历史写作的难度,就在于资料的缺乏,沈宝媛这篇报告有丰富的细节,这也是它珍贵的地方。

插图为民国《海底》手抄残本。王笛收藏并翻拍。

举个简单的例子。微观史的经典著作《屠猫记》(The Great Cat Massacre),素材是一个巴黎印刷所学徒工自娱自乐所作的几页关于虐待猫的记录,但是作者罗伯特·达恩顿通过进一步研究,发现法国启蒙早期的社会文化状态及阶级斗争等。所以说,利用的记录文本是不是重要的材料,与记录的人重要与否,其实没有什么关系。从小处着眼,把眼光逐渐扩大,这恰恰是微观历史的魅力。

过去我们的眼睛总是盯着精英、英雄人物、帝王将相,对普通人的日常生活细节了解非常少,对秘密社会的团体更加不熟悉。从这类文本入手,去挖掘文本后面的东西,我觉得这才是微观历史最有意义的地方。尤其是要看到这个文本到底传递了什么信息,提供了什么样的记忆。当然,在中国要让大家去接受微观史学,可能还需要一个过程。我们对国家大事了如指掌,但对自己身边的日常却司空见惯,不一定关心这种日常生活的历史。但是,随着资料的发掘以及新方法的发明,我想以后会有更多人加入研究的阵营中来,应该会有比较好的发展前景。

董牧孜:如何看待对于微观史学“缺乏理论”的批评?历史学者是否也有理论的焦虑?对历史学研究吸收人类学、社会学等学科的理论或研究方法,你们持怎样的态度?如何看待这种历史学的社科化?

王笛:历史研究的社会科学化,在西方早已有之。20世纪70年代之前,经济史就开始使用统计学的方法,经济学、社会学等对历史研究的影响也非常大。20世纪70年代以后,开始出现语言学的转向,特别是海登·怀特的元史学(Metahistory)提出之后,回归人文的叙事,后来西方就开始出现新文化史,又产生了微观史的写作。

如果我们说历史学缺乏原创理论,这并非中国的特殊情况,西方也是如此。我认为这和学科有关。所谓的原创理论,意味着这个理论可以广泛地运用,放之四海而皆准,但历史学的学科特点不同于葛兰西、哈贝马斯、福柯等人的理论,没办法创造出从哲学延伸而来的原创理论。我认为,历史研究恰恰是个案的;几乎不可能有一种理论可以广泛地阐述各种问题。

但有一点我要强调,历史学应该是其他学科的基础。狄德罗在编辑知识树的时候,呈现在顶端的,一个是历史学,一个是哲学。马克思也说,“我们只知道一门真正的科学,那就是历史学”。

简言之,历史研究是研究个案的特点,不是创造放之四海而皆准的理论,所以我对历史学缺乏原创理论一点也不担心。要原创一种理论用到任何一个地方,任何一个时代,解决任何问题,我觉得这是一种误解,这种方案现在不会有,今后也不会有。

04

宏大叙事与微观叙事,

存在对立的紧张关系吗?

董牧孜:宏大叙事和微观叙事之间,存在对立的紧张关系吗?

罗新:王老师在《显微镜下的成都》一书中透彻地回答了这个问题。一位好的研究者,不论是研究宏观史学,还是研究微观史学,都不会把宏观和微观对立起来,而是会同时关注到宏观和微观问题,只不过有各自入手的途径。

以王老师的茶馆研究为例,茶馆当然是一个很微观、非常具体的、小的空间。但是王老师通过研究茶馆,延及宏观史学的问题。能够写到这个深度,显然不只是纯粹停留在微观层面——有强烈关怀的研究者才能做到这一点。

农民从北门进入成都。甘博(Sidney D. Gamble)拍摄于1917—1919年间。资料来源:David M.Rubenstein Rare Book&Manuscript Library,Duke University。

王笛:宏观和微观,是相辅相成的。类似于看电影,大家应该看到过这样的镜头:一开始从宇宙开始,逐步把镜头拉近,看到了地球,然后继续拉近,到地球上的某一座城市,再到某一条街,到一个房间,到一个睡在床上的人,然后焦距在他的瞳孔,镜头甚至进入他的瞳孔之中,故事于是开始......这就完美地诠释了微观和宏观的关系。历史,需要细节来支撑;做微观史,也要有大历史的眼光。

虽然我研究微观史,实际上我也喜欢观察,同样一个题目,如果是一个做大历史的人,他会怎么看?

董牧孜:“大历史”也是很受读者欢迎的历史写作类型。王老师在美国全国人文研究中心做研究员时,曾与大历史学者大卫·克里斯蒂安共事,你在书中也曾描述这段经历,说“我们这两个走极端的历史学家,似乎还很有共同语言”;罗新老师则在书中回应过尤瓦尔·赫拉利的作品。微观历史和大历史,这两种不同取向的历史写作是如何对话的?二者的一致性在哪里?

罗新:我也很喜欢读大历史。我的书架上有半个架子都是“大历史”类书籍。我早先读了大卫·克里斯蒂安的代表作《时间地图》,以及他后来写的好几本大历史著作。阅读这些书,对我自己来说是一个教育过程。

历史研究者用眼睛观察历史,但当我们观察历史的时间尺度发生变化时,空间尺度也变化了,于是,我们关注的问题也随之改变。比如秦汉史研究,大家会讨论司马迁是哪年生、哪年死的?鸿门宴到底是怎么发生的?但如果我们把时间尺度,放大为大历史的时间尺度,那谁还会谈论这些问题呢?甚至是秦在前面还是汉在前面都不太重要了。时间尺度的变化,给了我们一个警醒,让我们注意到哪些问题是有意义的;经过了时间的改变,哪些问题因此变得更加突出了。我们未必都要去做大历史,当然不是这样,我也没有这个能力,但我还是很愿意做我自己能够做的。我觉得读一点大历史还是很有意思的,而且,微观、中观尺度的历史与大历史有很多相通的地方。

:2006年至2007年,我在美国北卡罗莱州的全国人文研究中心(National Humanities Center),大卫·克里斯蒂安和我都是那一年的驻院研究员。那一年的时间非常难忘,我们聊了很多话题。那个时候,我正在研究袍哥,正在写关于袍哥的语言,收录在《显微镜下的成都》这本书中的第三部分。

:2006年至2007年,我在美国北卡罗莱州的全国人文研究中心(National Humanities Center),大卫·克里斯蒂安和我都是那一年的驻院研究员。那一年的时间非常难忘,我们聊了很多话题。那个时候,我正在研究袍哥,正在写关于袍哥的语言,收录在《显微镜下的成都》这本书中的第三部分。

王笛

克里斯蒂安的《时间地图》可以说是超出了我们过去书写历史的一切想象,因为我们一般认为,历史应该是从人类的历史开始写,但克里斯蒂安是从宇宙大爆炸写起,然后是宇宙和地球的演化,这样人类的历史在他的《时间地图》里,就相当短暂了,可以说整个对历史的感觉和历史观念都发生了转变。这对于我来说确实是一个历史研究的完全不同的眼界。我觉得历史学家要有开放的心态,开放地吸收和自己不同领域的研究,不能排斥这种成果。虽然我不一定去观察宇宙,去观察整个地球或者几千年的演变历史,但是克里斯蒂安的那种思路对我来说还是很有启发的。

05

历史研究的瓶颈:

如何穿透历史回应当下

董牧孜:两位老师在什么时候体会过历史写作上的瓶颈?又是如何调整方向的?据我所知,王笛老师经历了从计量、叙事到文本解读的社会史实证研究的方法转向;罗新老师近年则撰写了许多“与专业反思有关”的学术随笔,对历史、历史学和历史学工作进行反思。能谈谈各自对于历史写作的反思吗?

罗新:我倒是没有遇到过什么瓶颈。不过,我工作的十来年时间里,主要集中在很狭窄的问题上,就是北方阿尔泰语系人群,中古时期阿尔泰语系人群的名号分析。即便如此,我依然自得其乐地做了十来年时间。后来不做了,一方面是我们资料很有限,再往下做就是在钻牛角尖。 另一方面,只做这个也难以满足我某些内在精神的冲动,我觉得还是要更多地关心现实问题,关心当前的问题,从当前的问题出发去思考历史。

我说过好几次,我不同意一种流行的说法:我们学历史可以更好地认识现实。对我来说不是这样的,我是反过来的。我好好地思考现实,认识现实问题,有助于我去理解历史。我的一些(对我自己来说)比较重要的研究推进,都跟对现实的思考有关系。

就像王笛老师在《显微镜下的成都》这本书里提到的,他说,我们过去很多人喜欢把古人写的东西,理所当然地当作历史来接受。其实他们说了什么,只是他们所写的历史。但是,他们为什么那样写?他们凭什么那么写?这些问题我们今人应该进行分析。可是,我们通常不容易反省到这一步,或者说,如果我们没有受过特别好的理论批判分析训练,我们就会理所当然地认为事实就是如此。比如司马迁都这么说了,那事情就是这个样子的。

我们要读出历史背后的东西,还要理解文本背后的意义,研究文本是怎么形成的。而我们对于现实的关注,对于自己生活的关注,反过来也会帮助我们去认识史料,重新读书。

我们这些人都生活在同一个时代,如果我们都受到时代差不多的推动,那我们最后会关注的问题恐怕也差不太多。这就是为什么同时代学者的差异不会太大,但这一代和上一代学者之间会有比较大的差异,这是因为他们各自所在的时代,向他们提出了不同的课题,也给他们带来了不同的启示。就像我和王笛老师的研究领域差别虽大,但我们对很多问题会有同样的反应。对我来说,我的研究瓶颈与研究转向无关,难在如何回应时代提出的新话题和新要求。

王笛:我同意罗老师所说的,我们对历史的反思,对过去历史的理解,很大程度上是我们对于现代社会的一种思考。罗老师基本上把我想表达的都说了,我们很多看法都很一致。

说到瓶颈的问题,在写作过程中很少碰到。我一直信奉的一个原则,就是鲁迅说的“写不出来不硬写”。如果是由于资料或思考不成熟,我就把这个问题先放在一边,去写资料比较丰富且思考比较成熟的话题,所以写起来都很顺畅。有时候你研究其他东西,也可能在不经意间就给了你一把钥匙,可以打开其他写不下去的瓶颈话题。

不过,我学术生涯中,还真是遇到过大的瓶颈,那是在1989年完成《跨出封闭的世界》一书之后。我感觉自己把青年时代的全部精力和智慧都写进了那本书中,完成以后,我发现再研究下去变得非常困难,超出不了《跨出封闭的世界》的那种路子。感觉到了自我重复,所以这可能是我到美国求学的动力之一。

其实当时我已经是副教授了,而且英语非常差,根本不能想象要用英语来写博士论文。但是为了实现这种学术的转向,我到了美国以后重新开始。通过新的学术训练,我克服了我的瓶颈,所以才有了后面的《街头文化》《茶馆》《袍哥》这些研究。

去年我出版的《消失的古城》,针对的不仅仅是成都,而是在全国经历了近几十年的城市拆迁之后,对于中国城市重建模式的一种反思。我想回头看,一座城市的传统到底是什么?城市的文化是什么?过去我们是怎么管理城市的?我是出于对今天的思考,来进一步探索历史。至于这本书写出来以后,是否能够对我们的城市规划或城市管理者有所帮助,这并不是我当时的写作初衷,这是出版以后没有预料到的结果。

实际上,在探索的过程中,我完成了对史学的一些反思,比如从宏大叙事到微观叙事,从大历史到小历史,从精英到民众,从国家叙事到日常叙事的转向过程。我很同意罗老师在《有所不为的反叛者》中所说的,历史研究其实不仅仅是求真,更重要的是一种批判的精神,对历史进行反思。在我的写作中,始终贯穿着这种批判精神。

董牧孜:历史学家的美德是什么?怎样才是健康看待和解释历史的态度、方法?历史学家对公众的责任是什么?对普通的历史爱好者有什么建议?

王笛:关于历史学家的美德,首先我同意罗老师书中所说的,包含批判、怀疑和想象力;但是我还想加上陈寅恪为王国维所记碑文所说:“独立之精神,自由之思想”;我自己会再加一个,即“健全之人格”。历史没有唯一的答案,也没有所谓正确的答案,历史就是一种解释。我们历史学家还应该去表达失语民众的声音,尤其要研究弱者,因为他们在历史上没有话语权。如何去发现他们的声音?这是我们应该认真思考和努力探索的。

我们历史学家其实对公众是有一种责任的。我们在传播知识,我们在保留记忆。怎样去让民众正确地认识历史,理解历史?很重要的一点是,不要让公众被虚假的历史所蒙蔽。当我们拂去蒙在历史表面的尘埃,才能看到历史的本质。历史认识实际上是一个复杂的过程,不要简单化。

至于说,对历史爱好者有什么建议的话,我觉得要多读书多思考,而且要有包容的心态。不要只看自己同意的,遇到自己不同意的观点就根本不看。只有跳出自我封闭的世界,才能有更开阔的眼界和思想。

嘉宾介绍

王笛

王笛,出生于四川成都,美国约翰斯·霍普金斯大学博士,历史学家。曾担任美国得克萨斯A&M大学历史系教授,现为澳门大学杰出教授、历史系主任。主要关注中国社会史、城市史、新文化史、日常生活史和微观历史的研究,著有《跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究(1644-1911) 》《街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治(1870-1930)》《茶馆:成都的公共生活和微观世界(1900-1950)》《茶馆:成都公共生活的衰落与复兴(1950-2000)》《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》等。相关作品荣获美国城市史研究学会最佳著作奖、吕梁文学奖等多个图书奖。

罗新

罗新,1963年生于湖北,北京大学中国古代史研究中心暨历史学系教授,专业研究方向为魏晋南北朝史和中国古代民族史。著有《中古北族名号研究》《黑毡上的北魏皇帝》,及旅行文学作品《从大都到上都——在古道上重新发现中国》;与叶炜合著《新出魏晋南北朝墓志疏证》,主持选译《丹尼斯·塞诺内亚研究文选》。

董牧孜

《新京报书评周刊》记者,新京报播客反向流行主播。香港中文大学文化研究系哲学硕士,论文收录于ROUTLEDGE HANDBOOKS、《北大新闻与传播评论》、《台湾社会研究季刊》等。微博“格猫致知董一仙”。