温润典雅的译文感动读者——回忆舒昌善先生

作者:樊燕华(生活·读书·新知三联书店编辑)

奥地利传记作家斯蒂芬·茨威格在他的自传性作品《昨日的世界——一个欧洲人的回忆》中,曾不无伤感地回忆起1931年他度过的50岁生日:“我正是通过媒体而得以发展,并且通过媒体发表自己的各种文学作品……把我的言论和思想传播到人群中去。我的生存空间远远超出我自己居住的范围……”在茨威格回忆这一切的时候,他的作品在德语世界已被列为禁书,他本人也在多年的颠沛流离之后,终于放弃了自年轻时代就抱持的对历史进步的理想主义信念,甚至都等不及看到这部作品的出版就匆匆了结了生命。假如茨威格灵魂有知,假如他知道有一个中国人把自己大半生的心血都倾注于翻译他的作品,温润典雅的译文吸引和感动了一代又一代中文读者,想必他会大感欣慰。这位译者就是前不久离开我们的舒昌善先生。

斯蒂芬·茨威格(1881-1942)

1984年,三联书店《读书》杂志刊登了一篇题为《真实·感染·魅力:读斯蒂芬·茨威格的历史特写》的文章,这也是茨威格的成名之作《人类的群星闪耀时》第一次被介绍给中国读者,这篇文章的作者是舒昌善。两年之后,由舒老师翻译的中文版也由三联书店出版,被收录在当时的文化生活译丛中。“文生译丛”是20世纪80年代出版界最为耀眼的丛书之一,那一帧帧朴素的封面已经印在许多人心里。也许在不少人的私人阅读史上,这套丛书还或多或少地占据过一席位置,甚至曾参与过其观念的塑造。我也是因为这套丛书知道了斯蒂芬·茨威格。我至今还能记得当年读完《昨日的世界》最后一个字时内心的失落和不舍,那些感人至深的文字也让我牢牢记住了译者舒昌善的名字。

我与舒老师频繁的交往,始于茨威格作品在三联的出版中断十余年后。那时我在编辑部做编辑,很希望舒老师能把他的茨威格“带回家”——三联书店是他曾工作过的地方,也是茨威格译作最早出版的地方。舒老师对三联书店一直怀有深厚的感情,所以当有一天我向他提出让茨威格译作版权回到三联的想法时,舒老师很快就同意了。

最初和舒老师商定的茨威格作品书目以及出版顺序是:一、翻译并出版《蒙田》,这是茨威格人物传记中篇幅最小的一部作品,而且当时国内尚未有中译本。二、修订《人类的群星闪耀时》和《昨日的世界》,前者在当时所有中译本中都只包含12篇人物特写,此次修订时舒老师拟以德国费舍尔版作为底本,加入茨威格去世前写的两篇《西塞罗》和《威尔逊的梦想》。两书将在舒老师与某出版社版权合约结束后在三联重新出版。三、对曾收录于80年代“文生译丛”中由赵台安、赵振尧翻译的《异端的权利》,舒老师将据费舍尔版茨威格同名作品《良知对抗暴力》重新翻译。四、翻译《辉煌与悲情——鹿特丹的伊拉斯谟》(辽宁教育出版社1998年万有文库版收录了本书,名为《一个古老的梦——伊拉斯谟传》)。以上五种构成了现在的三联书店“茨威格作品”系列。尽管当时的出版计划中还有《三大师》《三文豪》《三奇才》以及《罗曼·罗兰》,但在出版工作的推进中因种种考虑而慢慢被舍弃了,最终没有进入“舒译”茨威格系列中。

《人类的群星闪耀时》 斯蒂芬·茨威格 著 舒昌善 译

就译本的选择而言,舒老师提议整套丛书采用德国费舍尔出版社出版的茨威格系列平装本。戈特弗里德·贝尔曼·费舍尔出版社是继岛屿出版社之后茨威格作品的出版商,自1939年开始出版茨威格作品以来一直没有间断,他们出版的茨威格系列可谓是权威版本。

从2006年到2016年,三联“茨威格作品”系列平装本五种陆续按计划出版了,这期间每一部新作出版,都广受读者好评,《人类的群星闪耀时》被纳入中学生课外读物而不断再版,《昨日的世界》被不少读者视为欧洲文化历史中不可或缺的读物。此时的舒老师已是一个将近80岁的老人,我记不清是哪一次见到他时,突然发现他的脚步已经不像以往那样轻快,走起路来开始变得非常小心。其实舒老师身体很硬朗,从我退休前的许多年前,他就已经习惯在每周一上午给我发一个短信,向我报告他“身体好,脑子清楚,每天工作四小时,正在翻译(修订)茨威格……”那时他满脑子仍然是茨威格作品的修订、新的翻译计划,以及那时我们已经开始着手的精装本的出版。

在我退休之前,精装本已出版了五种中的四种,版本是按照舒老师的意愿做的小开本。三联书店的美术编辑蔡立国老师既是茨威格作品系列的封面设计者,也是茨威格作品的读者,他多次与舒老师面对面地交流设计想法,对舒老师一丝不苟的做事风格更是无比敬佩,并将这一切与他自己同样认真卓越的设计工作融合在一起,成就了一套不可多得的典藏版本。如今,第五种《随笔大师蒙田》也即将出版。这几种拿在手里轻轻的茨威格系列小开本,却是舒老师一生留下的最厚重的财富。

《人类的群星闪耀时》 斯蒂芬·茨威格 著 舒昌善 译

舒老师去世后,我开始回忆与他交往的点点滴滴。我忽然想到十多年来,自己好像也从未问过舒老师为什么把翻译茨威格看得这么重,以致他愿意用大半生的时间来翻译修订茨威格作品。后来,有两个词汇渐渐从我的脑际浮现出来——认同与责任。

茨威格的一生,是他那个时代典型的欧洲中产犹太人的人生写照。年轻时代深受19世纪人们对未来世界乐观情绪的感染,相信文明会一直进步,人性也早已脱离了野蛮而正在向着更高的境界迈进。他成年于“一战”前,浸淫于文学艺术世界。他虽深爱欧洲文明,但随时愿意以谦逊友善拥抱更广阔的世界。他一生无党无派,远离政治,不曾想人到中年却仅仅因为“偶然成为一个犹太人”,而不得不在余生经历各种磨难。他老年痛定思痛,不再像年轻时那样笃定地相信理想主义,而是以更加现实的眼光思考历史的转变。据说茨威格的《昨日的世界》出版之后曾引发过一次广泛的讨论,其主题是“生活于1881—1942年间的中欧意味着什么”。这个主题意味深长,每个时代的人都可以加入进来。不过就茨威格来说,他在最后通过回顾一生展示给世人的,是当野蛮将一切美好的事物彻底摧毁之后给人们看到的样子,是悲剧,也是历史给人类的训诫。可惜人类会继续重蹈覆辙。然而茨威格毕竟属于文明上升期成长起来的一代人,无论现实多么缺乏理性,多么血腥,无论他经历多少背弃和疏离,忧患和绝望,终其一生他从未改变的依然是年轻时就深植于心中的关于人性的一些永恒信念。

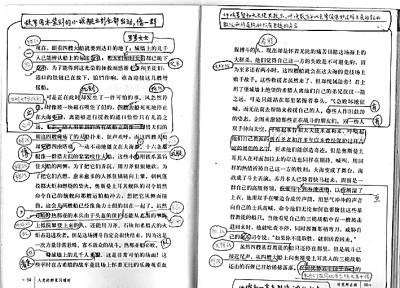

舒昌善先生修订手稿 资料图片

这就是我理解的茨威格之于我们的意义,或许也是茨威格之于舒老师的意义。舒老师从未与我谈起过他人生的经历,我只知道他中年时曾在德国留学十年,这期间浸润于德语文学中。我想他对西方文化或许有着不仅仅停留在文字间的亲近感,我也不知道他是不是在那个时候了解了茨威格的作品。但我可以想到的是,舒老师认同茨威格在自己作品中所传递出的那些信念。前几年舒老师在接受采访时说:“我希望50年后还有人认真读这些伟大的作品。”这番话舒老师绝对是用心说出来的,他用大半生来翻译、修订茨威格,就是在用心传递茨威格文字中那些清晰的而非模棱两可的关于善与恶、文明与野蛮、爱与公正的观念,传递茨威格所深爱的欧洲文明以及身处这样的文明中的公民的美德:诚实、勤勉、宽厚、节制、荣誉感,以及人性的尊严,因为人类是通过选择善而发展延续,而非选择恶。舒老师很少将高大上的概念挂在嘴边,甚至尽量不对身边的事发表评论,但他有他的方式,这就是,把人类一些永恒的道理借别人之口表达出来,他坚信这就是在做正确的事,是在播撒良善理性的种子,他坚信总有一天这些种子会从我们脚下这片土地中生根发芽开花结果。

舒老师在实践这一切的过程中,总是竭尽全力尽善尽美。他的德语及汉语功底均堪称深厚,他翻译的作品流畅、优雅,而他最令我折服的,是对待翻译一丝不苟的精神,《人类的群星闪耀时》就是一例。这本书舒老师做过多次修订,字斟句酌,然后用娟秀的小字一笔一画地写在书上,无论页面上做了多少修改,都始终干净清晰,井然有序。三联所有看到过舒老师手稿的同事,都对他的严谨认真赞叹不已。为便于中学生读者了解作品,舒老师查阅了大量资料,对书中涉及的重要历史人物及事件都尽可能加以注释,为此他成了北京师范大学图书馆的常客。我不知道有多少孩子认真读过《人类的群星闪耀时》,不过我想,只要有千分之一的孩子真正读懂了,舒老师付出的心血就是值得的。只有深切了解翻译界现状的人,才能感受到他的离世是怎样一种损失。像舒老师这样追求完美的译者,在我们今天这个时代不能说绝无仅有,但的确是寥若晨星。他敬畏文化,对前人的思考和创作充满了敬意,对落在笔端的每一个字句都反复衡量,力求最忠实地将人类的高贵思想和精神传递给读者。他的离世,意味着这个时代又少了一个还在认真做事的人。

不过我有时也想,舒老师在这个时候与此世告别,未尝不是一种幸运。他生时勤奋耕耘,身后留下几部或许在未来很长时间内仍可被视为不朽的译著。到此为止,他已足以坦然面对过往,已经出色地完成了他生而为人的使命。毕竟不是所有人在与人生告别时都能像舒昌善先生这样坦然而心安。

《光明日报》( 2020年08月15日 12版)