《切尔诺贝利》:悲剧过后,人类如何安全利用核能?

撰文 | 宫照华 张进 徐悦东 罗东 董牧孜

文学

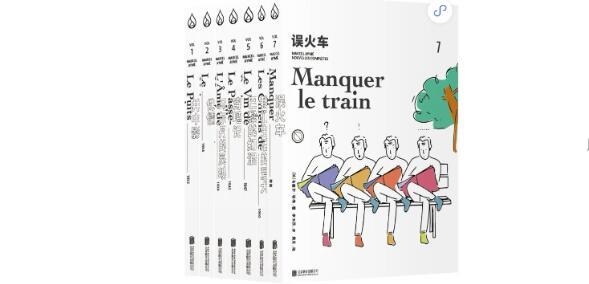

《我会在六月六十日回来》(法)马塞尔·埃梅著,李玉民译,乐府文化|北京联合出版公司2020年6月

在短篇小说大师中,马塞尔·埃梅不是具有观察深度的那一个,不是以细腻笔触描写人性幽微的那一个,也不是以批判社会现实见长的那一个,但是论及奇思妙想,或许没有人的小说能够做到像埃梅这样大胆。埃梅的短篇小说,每一篇的构思都足以支撑一部电影,例如由于资源短缺人们只能凭卡决定生存时长的设定,政府颁布法令将一年变为24个月于是所有人的年龄都减半的故事,进入中年后每天早晨八点钟会变性的男人的构想……

假如说埃梅的小说存在什么缺陷的话,那就是后劲不足,他短小精悍的故事总在读者意犹未尽的时候停止,仿佛一个编不下去的玩笑。然而,这些奇幻的想法已经足够让埃梅的短篇小说具备独特的震撼力与极高的辨识度,当我们对生活有所抱怨,想用夸张与变形的方式对现实进行调侃的时候,会发现所有相关的设想早已存在于埃梅的小说中。这种超前的想象力让埃梅的短篇小说拥有永恒的生命力。它所飞越的生活,融合了现实与人性,是以玩笑的方式达成一种解脱,同时也是书写我们今天及未来永远无法解决的困扰。

(宫照华)

文学

《移民》温弗里德·塞巴尔德著,刁承俊译,新民说|广西师范大学出版社,2020年3月

《移民》是德语作家W.G.塞巴尔德1992年出版的小说集,收录了叙事风格高度统一的四个短篇。四个故事中大都有相对明确的日期,像是为了证明故事具有不可置疑的真实性的第一块基石,如第一篇的开头:“一九七〇年九月底……”;也都有一个在欧美四处游荡的“我”,很显然,这位小说中的叙述主体“我”很大程度上可以被视为塞巴尔德本人。不过“我”不是故事的核心,而更像一个面目模糊的追寻者,或说收集者,其追寻进而收集的是那些在时代中痛苦、失落的个人的记忆,是他们已永远逝去的生命和时光。尽管塞巴尔德的追寻并不仅仅指向二战和纳粹对犹太人的屠杀,但无疑这是他面对历史时最无法释怀的事件,是这位德国士兵的儿子无法逃避的梦魇。书中的犹太人在纳粹统治下丢掉工作、财产和生命,而那些幸存者,那些移民,则在极端的精神痛苦边缘挣扎,不知如何理解这早已不可理解的世界,最终他们有的在异乡死于乡愁,有的走进精神病院,依靠非人性化的电击治疗来忘掉个人和时代的苦痛记忆。

最后一个故事《马克斯·费尔贝尔》中,费尔贝尔对“我”说:“时间……是一个不可靠的标准,是呀,它只不过是内心发出的嘈杂声罢了。既不存在过去,也不存在未来。”也许费尔贝尔没有说出的是,一切都指向现在。而当他们通过回忆确认自我的此在时,感受到的因痛楚而导致的回忆之不可能,让他们在确认自我和逃避自我之间艰难忍耐着。因此,这些人对“我”的讲述有时只是过往的碎片,而在“我”的拼凑中,那些逝去的人、那个时代终于以摇摇欲坠的方式重现——“他们就是这么回来的,这些死者。在过了七十多年后,他们不时地从冰里出来,被发现躺在冰碛边,剩下一小堆被磨光的骨头和一双钉鞋。”塞巴尔德在第一个故事中就是这样结尾的。

(张进)

历史

《切尔诺贝利:一部悲剧史》(美)沙希利·浦洛基著,宋虹、崔瑞译,万有引力|广东人民出版社,2020年7月

在受到广泛好评的美剧《切尔诺贝利》热映的时候,该剧的真实性一直是许多剧迷津津乐道的话题。而如今,获得了在非虚构文学上具有标杆性意义的奖项——贝利·吉福德奖的《切尔诺贝利:一部悲剧史》

(2018年获奖)

在中国出版了。该书的作者是哈佛大学乌克兰史米哈伊洛·赫鲁舍夫斯基讲席教授、哈佛大学乌克兰研究中心主任沙希利·浦洛基。作为历史学家,他涉险身赴实地调研,根据许多重要的一手资料和二手资料,全景式再现了切尔诺贝利事件的背景、起因、过程、善后及其对人类社会和自然世界造成的长远而深刻的影响。

与由英美创作团队制作的美剧《切尔诺贝利》不同,沙希利·浦洛基成长于乌克兰。当爆炸发生的时候,沙希利·浦洛基的住所就在受损的核反应堆下游不足500公里之地。他和他的朋友们也曾暴露在辐射当中。因此,这不是一本从局外人角度出发所写的历史,沙希利·浦洛基更是该事件的同时代亲历者。不过,他并没有因此在叙述中使用过量的修辞,而是平实简洁地记录下当时各方的声音。其实在他简洁的文字底下,藏着他深厚的情感,他希望用事实的记录,能够唤起未来人们如何安全利用核能的思考。

(徐悦东)

经济

《古代经济》(英)M.I.芬利著,黄洋译,商务印书馆,2020年5月

“古代经济”,即希腊罗马经济。这是一个现代而非自古以来就存在的研究议题。在19世纪晚期的欧洲,包括卡尔·比歇尔、马克斯·韦伯在内的一批社会科学家们为了理解资本主义世界的特征及其与古代经济的不同,才使得希腊罗马经济成为一个单独的研究领域。自那以后,现代经济与古代经济究竟是存在逻辑大转变,还是只存在经济增长方式和增长量的差异,在相当长的时间内都是争论焦点。后者以希腊罗马部分案例证明古代经济也会严格考虑成本,并以市场为导向。

英国古史家摩西·芬利则认为,一切围绕经济的假设、概念和逻辑都来自于现代经济学,而即便只是“经济”一词的含义在古今也大相径庭。他在《古代经济》第一章“古代人及其经济”开篇就提到一个现代经济学前夜的例子。亚当·斯密的导师弗朗西斯·哈切森关于财产、继承、契约等范畴的论述,被他认为显然不属于经济学的内容。而原因不是弗朗西斯·哈切森的研究不足,而是因为他“处于一个已有两千多年的传统的终点”,在其之后才是现代资本主义世界。也可以说,这是摩西·芬利的问题起点。他受马克斯·韦伯的影响,同样认为现代经济形成的是一个完全不同于以前的秩序。

在希腊罗马,政治、等级和身份居于中心,是一个人的奋斗目标——奴隶被认为不具备这项权利。经济行为是改变这些社会位置的一种渠道,是附属的,是完全“嵌合”或“嵌入”

(embedded)

其中的,而非独立于它们,遵循的不是市场利益、效率。在全书的标题命名中,读者也见不到如今熟悉的经济学概念,这其中的原因便在于他希望回到经济被“嵌合”的历史时期。当然,与之相反的“脱嵌”也并非完全没有。反驳他的研究之所以也有史料可证的原因也在这里。

摩西·芬利是使用社会科学的研究之法进入古代史的。社会科学与历史研究结合是20世纪最具意义的转向之一,从这个角度说,摩西·芬利也是这一趋势的实践者、引领者。他在形式上提出古代经济“嵌入”社会的判断,被认为引领了后来者研究的问题意识。《古代经济》在原版出版约四十年后,中译本姗姗来迟,而我们仍然可以看到它的影响力经久不衰。

(罗东)

艺术

《黑色电影:历史、批评与风格》 [美]詹姆斯·纳雷摩尔著,徐展雄译,理想国丨中国美术学院出版社,2020年8月

“黑色电影不仅属于电影史,在同等程度上也属于思想史。”“黑色电影”

(Film Noir)

,使人想起那些风格化、愤世主义的上世纪40、50年代好莱坞黑白电影,私家侦探、蛇蝎美女、犯案黑帮、亡命鸳鸯……尽管它是电影中最无定形的门类之一。黑色电影诞生于商业模式与审美意识的交织,詹姆斯·纳雷摩尔的代表之作《黑色电影》,对其视觉风格与叙事风格进行了全面剖析,从概念衍变、时代背景、审查规范、商业机制、美学风格、理论分析、演绎流变等七个方面进行诠释,也从摄影构图与内景设计、布光与美工、选角与戏仿、时尚与跨界等多角度对美国黑色电影进行了文本细读。

纳雷摩尔的研究质疑了某些已被人们广为接受的认识。比如,黑色电影其实与政治高度相关——贯穿了不同国家左派电影人的政治意识;“黑色电影多为B级片”不过是一种误认,最著名的黑色电影几乎都是大明星出演的A级制作。如同《黑色电影》一书的译者徐展雄指出,“真正了解黑色电影绝非只需了解电影美学与电影工业的变化,透过这些影像,我们更多看到的是文化、政治观念所造成的或微妙或巨大的影响”。此次是《黑色电影》时隔11年后的修订再版,如今时过境迁,译者也已经是一名有《心理罪》等代表作的编剧、和持续创作的导演了。不论如何,电影将始终陪伴着我们穿越时间的隧道,继续向前。

转自腾讯网