学者书法的典范——记朱东润教授

朱东润先生(1896-1988)是知名文史学者,复旦大学中文系教授,他一直以学者的心态学习和研究书法,其书法作品从不刻意追求展示效果或者别出心裁的所谓创新,绝无丝毫的俚俗之气。但是,凭借其深厚的学术底蕴以及扎实的基本功,他的书法极具“书卷气”。就像黄庭坚所说,“学问文章之气,郁郁芊芊,发乎笔墨之间,此所以他人终莫能及耳”。

朱东润先生在挥毫

我最初知道朱东润先生,还是在念初中的时候。因为喜欢书法,从书法展览中知道他是大名鼎鼎的书法家,是复旦大学中文系的教授。那时候朱东润先生在学术上的成就自不待言,在上海书法界也占有很高的地位,每次展览中他的作品总是放在最显眼的地方,报纸上介绍书法展览的文章,也总会提到朱东润先生的名字或选登他的篆书作品。1965年考进了复旦大学以后,知道了朱东润先生是中文系的系主任。那时候我虽然喜欢书法,也知道朱先生是著名的书法家,但是以他的辈分,我这个物理系的学生是不敢去请教的。

“文革”结束以后,我考取了复旦物理系的研究生,参加了学生书画篆刻研究会。一九八二年,原来的学生团体发展成为全校性的群众组织——“复旦大学书画篆刻研究会”。由于朱东润教授在学术界和书法界的威望,大家一致推选他担任书画会的会长。那时候朱先生已经是八十六岁高龄了,但精神非常好。朱先生做事十分认真,他担任会长以后,每次筹办书画展览,他都亲自来参加参展作品的评审,他很耐心地一幅一幅看下去,对每幅作品作一些简单的点评,发表自己的意见,从中我们学到了很多东西。朱先生看上去很严肃,但其实是极为平易近人的,对我们这些小青年也没有一点架子,也喜欢和我们一起聊聊天。从中文系的同学那里知道,由于朱先生刚直不阿的性格,他在“文革”中吃了不少苦,因此我更对他产生了格外的敬意。

朱东润先生

朱先生担任书画会会长以后就积极组织书画活动,他带头亲自给我们作了一次书法讲座,题目是《篆书书法源流浅说》。听说会长朱东润先生作讲座,大家都很兴奋。作讲座那天,第一教学楼的一个大教室里座无虚席。朱先生侃侃而谈,讲了他写书法的心得。他认为学习书法应当从篆书入手,然后学隶,有了平正稳重的基础,再学行草自然就水到渠成了。他强调写篆书一定要用中锋,他还举了一个形象的例子,他说,袁枚在笔记小说《子不语》中说了这样一个故事,有一对新婚夫妇结婚当晚,听到有人推门,新郎出去以后不见回来,新娘出去发现新郎已被虎吃了,后来这家的后人都会打虎。有一次其他地方有虎,请这家后人来打虎,但见一人老而瘦,打虎时只将斧子握直了不动一动,老虎扑上来时正好斧子将老虎的肚子剖开,血就从刀口中渗出来。朱老说,这就象中锋用笔一样,中锋用笔就是让墨汁从笔尖往两边渗出来,这样线条就显得有立体感,浑厚有力。

朱老又说,他最初学的是吴昌硕的篆书,但是总觉得不够安稳,于是改从李斯学起,临写了《泰山石刻》、《琅琊石刻》、《峄山碑》、《会稽刻石》等。他觉得《泰山石刻》端庄稳重,《琅琊石刻》则飘逸秀丽,相较之下他更喜欢《泰山石刻》。他说据传《泰山》和《琅琊》都出自李斯之手,但他怀疑它们并非出自一人之手,不过肯定是同一时代的作品。

泰山刻石,36.0×42.0厘米,明拓本,廿九字本,故宫博物院藏,石现存山东泰安泰山岱庙

接下来他谈了篆书的演变,例举了从汉朝到清朝的篆书碑帖,评论了汉篆的《开母庙石阙》、《少室石阙铭》和《袁安碑》,魏的《三体石经》,吴的《天发神谶碑》和《国山石刻》,详细介绍了唐朝李阳冰的《拪先茔记》、《三坟记》、《城隍庙碑》和《谦卦铭》,历数了清代的钱坫、阮元、张惠言、邓石如、李瑞清、赵之谦等篆书名家,真是如数家珍。可见朱先生对篆书书法是极有研究的。

唐 李阳冰 书 《拪先茔记》

他说谈论篆书的人经常说“二李”,即李斯和李阳冰,就象行草称颂“二王”一样。他觉得二王可并重,羲之端重质朴,献之流畅。但是李阳冰却不如李斯,虽然李阳冰被后人称为李斯之后的千古一人,但和李斯相比,李阳冰的篆书有些取巧,总想多变,例如《谦卦铭》中将“谦”字变了很多花样,并且生造了前所未有的写法,这就有点过分了。

对于清朝的篆书,朱先生最推崇邓石如。他说钱坫、阮元写篆书的时候将笔锋剪去,虽然写得很好,但气韵没有了。后来清代词人、散文家张惠言也走这条路,他在家乡给祠堂题了许多匾额。有一次遇见一个寒士在卖字,张惠言一见佩服得五体投地,要人把他自己已经刻成的题字全部凿掉。这个寒士就是邓石如。后来包世臣也十分佩服邓石如,觉得自己无法与邓相比,因此从来就没有见过包世臣写的篆书。朱先生觉得,要他评价的话,李斯第一,邓石如第二,李阳冰第三。

这次讲座内容丰富、观点鲜明,讲得又生动,给我留下了非常深刻的印象,可以说是书画会成立以后最为精彩的一次书法讲座。

朱东润先生作《篆书书法源流浅说》讲座

一九八三年一月份,复旦大学书画篆刻研究会在虹口公园举办了一个大型的书画展,这是书画会成立以后的首个大型书画展,上海书画界的众多名人都来参加了开幕式,可谓盛况空前。朱先生对这次展览也特别重视,他展出了一幅六尺整张的篆书《礼运·大同篇》。他说这幅字是他特地从老家拿过来的。由于时间久了,稍有点虫蛀的破损。这幅小篆写得气势宏伟,笔力遒劲。仔细观看,每一笔都是中锋运笔,柔中带刚,每个字都写得平和、稳重、端秀,结体严谨而用笔流畅自然,看得出整幅字是一气呵成的。这样大幅的篆书没有深厚的功力是写不出来的,参观者无不为之叹服。这幅篆书是朱先生1948年写的,当时他52岁,正是书法创作的鼎盛时期。朱先生说他现在年岁大了,已经87岁了,写不了这样大幅的字了。朱先生学篆书在秦碑上下过很大的功夫,后又对各家篆书心摹手追,尤其心仪邓石如,因此先生的篆书既有秦碑的严谨,又比秦碑厚重。

朱东润教授篆书《礼运大同篇》

朱东润先生以一个学者的心态来学习和研究书法,他的书法作品从不刻意追求展示效果或者别出心裁的所谓创新,绝无丝毫的俚俗之气。但是,凭借先生深厚的学术底蕴以及扎实的基本功,他的书法又具有自己鲜明的个性,这就是所谓的“书卷气”。就像黄庭坚所说,“学问文章之气,郁郁芊芊,发乎笔墨之间,此所以他人终莫能及耳”。说朱东润先生的书法是学者书法的典范,是当之无愧的。

那次展览以后,有一天晚饭后遇到中文系的沈钟伟同学,他也是书画会的会员,书法篆刻都很好。他说我们一起去拜访朱东润先生好吗?我说好啊,我正想找机会去请教朱先生呢。于是我一起去了朱先生家。朱先生已经吃了晚饭,很客气地把我们引进客厅。客厅的陈设非常简单,我们就坐在桌边聊天。我问朱先生现在还写不写篆书?朱先生说他现在仍旧写篆书,几乎每天都写,但是现在写篆书只是练笔,不再送人或参加展出。他说他始终觉得他的篆书写得还不够好,还要练习,所以就没有再进一步去花功夫练行草书。可见朱先生对自己的要求是非常高的,无论是做学问还是练书法都是这样认真。其实朱先生的篆书早就在全国闻名遐迩了,我现在还留有一份一九六一年的《新民晚报》剪报,是关于“上海中国书法篆刻展览会”的报导。文章中只选登了三幅书法作品,其中一幅就是朱东润教授的篆书,由此可见朱先生当时在书法界的地位。徐建融先生在他的文章中说“朱先生是一位卓有成就的学者,又是一位相当优秀的书家,但他并不出名”(《从朱东润谈学者书法》,《书法》1980年第11期)。这个说法是有点片面的,其实在1950年代一直到“文革”前,上海的书法界不同于美术界,还是以文人学者为主体的。我那时还是中学生,就知道朱东润教授是上海写篆书的名家,另外一个经常见诸于报纸的篆书名家是文史馆的陈文无先生,他是写铁线篆的;其他如王福厂先生,因为他的篆刻更有名气,因此报上和展览中看到的大多是他的篆刻作品。“文革”的时候很少有书法活动,“文革”以后朱先生年事已高,而且专注于学术研究,也就很少参加校外的书法活动或展览了。后来,书法界逐渐以专业书家成为主体了,所以书法界了解朱东润先生的年轻人也就相对较少了。

一九六一年的《新民晚报》剪报

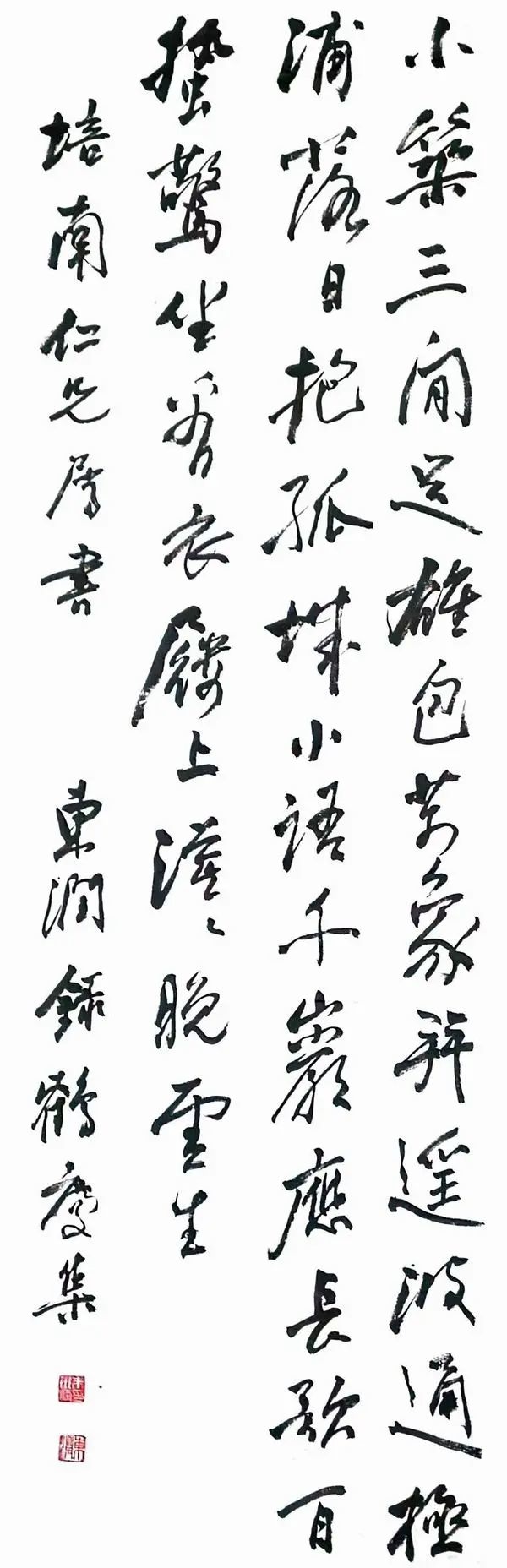

后来聊到篆刻的时候,朱先生知道我们两个都在学篆刻,就对我们说,他自己也很喜欢篆刻,他也曾经想学篆刻,但是后来因为眼睛不好就放弃了。以朱先生的认真和他的书法功底,如果他涉足篆刻的话一定也是一位高手。那时候我的篆刻刚刚有点入门,特别喜欢能有机会给别人刻印,于是我不知天高地厚地对朱先生说,我来帮你刻个印章吧。没想到朱先生欣然接受。几天以后我把刻就的印章送去给了朱先生,令我十分意外的是,没有多久我就收到了朱先生为我书写的一幅行书,写的是宋朝严羽沧浪集中的《淮上遇便风》:“浩荡清淮天共流,长风万里送归舟;应愁晚泊喧卑地,吹入沧溟始自由。”虽然朱先生自认在行书上没有多下功夫,但是他长年临池不辍,而且常用毛笔写文稿,他的行书也写得非常好,整幅字苍劲浑厚,力透纸背。看着朱先生送给我的条幅,我能体会到朱先生提携学生关爱后辈的一片厚意。朱东润先生的书法,无论是篆书、隶书还是行书,就像他的治学和为人,不随时趣而体现自我,严谨沉稳而又刚毅有力。

朱东润教授行书

虽然朱先生晚年自认为自己的篆书已经不如以往,已经不再以篆书参加展览或轻易送人,但是遇到学校要求他题字的时候,他还是不推辞的。现在校园里仍旧能看到朱先生在1984和1985年为学校题的匾额“琅琅书声”和“燕园”。那时朱先生已经年近九十,但那几个篆书依旧写得浑厚有力,多年的功力依旧还在。

朱东润先生题燕园匾额

朱东润先生去世以后,喻蘅先生曾经给了我一幅朱先生用篆字书写的琉璃体诗的复印件。那是朱先生赠送给陈小滢女士的,小滢女士是朱先生的多年至交前武大教授陈源(陈西滢)的女儿。据朱先生的孙女朱邦薇老师回忆,这幅篆书还是陈小滢女士幼年时朱先生写了送给她的,后来小滢女士随父母去了国外。“文革”结束后,小滢女士有回国之行,来看望朱先生时,特地将保存了多年的这幅篆书的复印件赠送给朱先生。

朱东润先生篆书自作诗(正反面)

这是一幅具有游戏意味的作品,诗中每个字的篆体都是对称的,因此即使从背面看还是一样的篆文,读起来仍旧是一首完美的诗,因此也称作琉璃体诗。要作这样的文字游戏是不容易的,既要有很深的诗词造诣,又必须有深厚的文字学基础,而这两方面恰恰都是朱先生的强项。篆书的一个很大的特点就是对称,不仅许多字的结构对称,字的笔划也是对称的,因此篆书用于刻印特别方便,我想这也许就是篆书早已经不是实用文字、而惟有在印章中依然使用的原因。这幅篆书的释文为:“小莹留念。吾生慕下泽 ,天南甘零丁 。共言玄尚白 ,常怜山自青。大文异典册,古思同日星。曲士贵奕奕 ,一意入杳冥 。东润弄墨”

当年喻蘅先生给我这份复印件的时候对我说,你可以写一篇短文介绍朱先生的这幅字。可是因为忙于科研和教学,一直没有动过笔。时间过得真快,当我现在写完这篇小文,朱先生离开我们已经二十六年了,但他严谨、认真、勤奋的治学态度和实事求是的学者风范,永远是我们的楷模。

二零一四年九月于二乐楼之南窗

(本文写作得到吴格先生和朱邦薇女士的许多帮助,深表谢意。)

后记

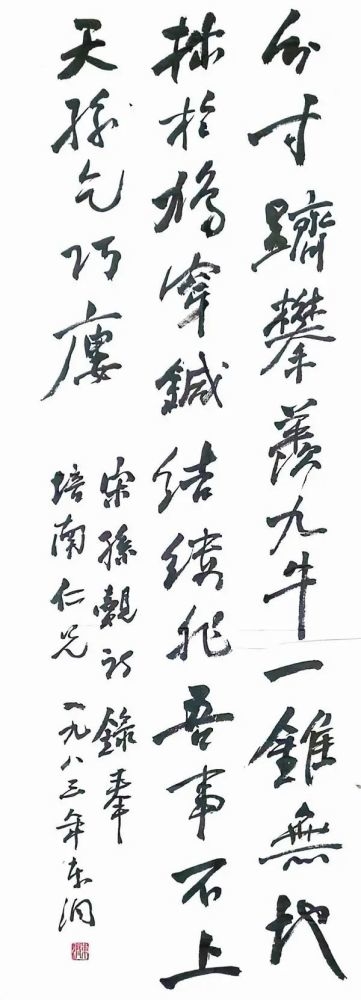

因为撰写有关朱东润先生的文章,我和朱先生的孙女夫妇——吴格先生和朱邦薇女士也相熟了。今年春节过后,吴格先生告诉我,在整理朱老遗物的时候,在一个堆存放朱老的书籍和文稿的箱子里发现了一个信封,信封上写有我的地址和姓名,里面装了两张朱老八三年时书写的行书条幅,从上款可知,这两幅字是赠送给我的,但当时不知何故没有寄出。于是吴格先生与我联系,並把朱老的墨宝交付给了我。收到朱老的遗墨实在令我欣喜难已。展开朱老的墨宝,欣赏那刚劲有力的行书,更是令我激动万分。

朱东润先生赠王培南书法

我记得朱老曾经赠送给我的一幅字也是八三年书写的,那时朱老已经八十七岁了,但是笔力依然雄健!我猜想当时朱老写好这两幅字后随手一放,大概找不到了,于是又重写一幅送给我。

朱东润先生赠王培南书法

值得一提的是,上面那篇文章是我前年写的,并发表在《复旦人》杂志上。仿佛是冥冥之中朱老感知到了学生对他的思念,这两幅字居然时隔三十四年又奇迹般地送到了我的手上,真是令人难以置信,感慨不已!

2017年9月,王培南于二乐楼

注:朱东润教授(1896-1988),著名文学史家、教育家、书法家,复旦大学中文系原系主任。先生早年留学英伦,历任武汉大学、中央大学、江南大学、齐鲁大学、沪江大学和复旦大学教授,从事教育工作达七十余年。先生是国务院学位委员会第一届学科评议组成员、国务院古籍整理规划小组成员、中国作家协会理事、《中华文史论丛》主编,1982年至1988年,任复旦大学书画篆刻研究会首任会长。

转自腾讯网