埃兹拉·庞德:中国诗有鲜明活泼的呈现,不加说教,不加陈述

埃兹拉·庞德(Ezra Pound,1885-1972),美国诗人和文学评论家,意象派诗歌运动的重要代表人物

提起美国诗人埃兹拉·庞德,不少人都会想起他的意象派名作《巴黎地下铁》。这首小诗仅有两行14个字,是一首单一意象诗(one-image poem),描绘了庞德在巴黎协和广场地铁站看到的一幕:人群中晃过的一张张美丽的脸如同湿黑树枝上的片片花瓣。整首诗虽看似简单短小,却是诗人经过相当一段时间的酝酿和推敲,将印象中的画面在主客观之间反复提炼后,才使得原本三十行的草稿最终浓缩成两行。

与《巴黎地下铁》的简短相对的,是庞德另一部代表作、史诗级的巨篇《诗章》。整部《诗章》于1917-1959年分批发表,共包括109首诗章及多首未完成的草稿,1969年又出版了未完成草稿的一些片断。这些诗章晦涩难懂,包罗万象,涉及世界文学、艺术、建筑、神话、经济学、社会学等多方面的内容,可以说是一部包揽人类文明的长诗。有趣的是,《诗章》中有大量篇幅涉及东方文化,仅讨论孔子的哲学伦理及其所追求的和平昌盛的社会秩序就占据了十多首的篇幅。

事实上,庞德一直致力于将中国文学带入西方世界,他还多次强调西方社会应借鉴东方智慧与古代文明财富,并对中国古诗赞赏有加。早在1915年,庞德就根据东方学者芬诺洛萨(Fenollosa)的遗稿翻译出了中国古诗的英译本《国泰集》(Cathay),他还曾译过《大学》、《中庸》、《论语》等国学名著。无疑,中国的儒家哲学和古典文学给庞德提供了丰厚的创作灵感。著名诗学理论家叶维廉在研究《诗章》时发现,庞德的第49首诗竟来源于一组潇湘八景的画和诗。据说,庞德曾在意大利得到一本册页,里面是一个名叫佐佐木玄龙的日本人画的潇湘八景,每张画上题有汉诗和日文诗。这些画作继承了日本室町时代以南宋(包括潇湘八景)的空蒙烟雨为基调的简易山水画的传统,很可能取模于流滞在日本的禅画家牧溪与玉涧的潇湘八景图。这也是为何庞德《诗章》第49首诗的境界与语法都回响着古典中国诗的意味。

从这一角度细细察看庞德过往的诗作便不难看出,早在书写《诗章》前,庞德就已经有意无意地将中国山水画与古诗的神韵纳入自己的美学表达中。在日前出版的《庞德与潇湘八景》一书中,叶维廉进一步指出,中国古诗的魅力在于诗中“连接媒介”明显的省略,譬如动词、前置词及介系词的省略,加上无需语格变化、时态变化,使得所有意象在同一平面上独立存在并制造出一种别样的气氛。这种“意象并置”“逻辑的飞跃”“语法切断”等特点,正与庞德推崇的意象派诗风不谋而合。

《庞德与潇湘八景》

叶维廉 著

联合低音 | 北京联合出版公司 2020-04

《潇湘八景》与庞德美学的衍化

文 | 叶维廉

我们读到庞德《诗章》(Cantos)的第49首,眼前一亮,觉得诗的境界和语法都回响着古典中国诗的意味。事实上,这首诗可以说是庞德巨篇《诗章》(116首,800页)中最美丽、最饶有趣味的一首。但如果我们熟识这首诗的来源——是一组潇湘八景的画和诗,以及这些画、诗所承继的丰富传统,这首诗会放射出一种恐怕连庞德本人也未曾料到,也未能完全掌握的多重意旨。

像庞德很多其他的诗章一样,这首诗也是从翻译的一些材料重建而成的。庞德在意大利得到一本册页,里面是一个名叫佐佐木玄龙的日本人(我的日本朋友西村万里考证他是17世纪的人) 画的潇湘八景,每张画上题有汉诗和日文诗。庞德在意大利找到一个从中国去的女子曾宝荪(即曾约农之妹),请她把八首中国诗翻译成英文草稿,他就是按照她的草稿写成该诗的前四分之三,再溶入他庞大文本呈现的文化、美学的竞奏里。画的照片和曾女的草稿,在我那本《庞德国泰集》(Ezra Pound’s Cathay, 1969)出版前我便看到,是庞德研究权威休· 肯纳(Hugh Kenner)寄给我的。英文的草稿甚为粗略,现举一例以见一斑:

潇湘夜雨

先自空江易断魂

冻云黏雨湿黄昏

孤灯篷里听萧瑟

祗向竹枝添泪痕

曾译草稿是这样的:

Rain, empty river, place for soul to travel (or room to travel)

Frozen cloud, re, rain damp twilight.

One lantern inside boat cover, (i.e. sort of shelter, not awning on small boat)

Throws re ection on bamboo branch,

Causes tears.

原诗平平,而译文只提供了一部分零散的意象,连一字一字直译都没有做到,更不用谈境界了。这段在庞德的笔下有这样的蜕变:

[For the seven lakes, and by no man these verses:]

Rain; empty river; a voyage,

Fire from frozen cloud, heavy rain in the twilight

Under the cabin roof was one lantern.

The reeds are heavy; bent;

and the bamboos speak as if weeping.

这首诗的语法表面看来好像直接来自曾译,所以像中国语法。我的理解是,语法和境界都另有所由。语法的翻新是庞德对美国诗做出的重大贡献,在这首诗里尤其特出。

牧溪《潇湘八景图·洞庭秋月》

庞德语法的蜕变,有一个极其有意思也极其重要的过程,我在《庞德国泰集》一书中有详细的缕述。在庞德接触这本画册之前, 在他收到范诺罗莎( Fenollosa)留下的中国诗逐字传译的草稿,而开始进行翻译成《国泰集》(Cathay)之前,就是说早在1912年前后,庞德依着自己美学上表达的需要,在语法上已经起了重大的变化,他在当时虽然没有保持中国的语法,但这个接触催化了他语法的革命与创新。加上范诺罗莎《作为诗的媒介的中国文字》(The Chinese Written Character as a Medium for Poetry)一文有关中国文字结构的讨论与分析, 尤其是会意字的分析,加深了他利用两个象形元素的并置,放射出来多重互玩意味的蒙太奇(montage)效果,成为庞德后来在他诗中高度发挥并大力推展,大大影响了后来美国诗人的重要美学题旨与策略。

1918年,庞德在《今天》(Today)杂志上发表了一篇文章《中国诗》,里面有这么几句点题的话:

因为中国诗有鲜明活泼的呈现,因为中国诗人只把诗的材料直接呈露,不加说教,不加陈述,我们才费力去翻译它。

所谓“鲜明活泼的呈现”“不加说教,不加陈述”正回应着他意象主义时期的话,“对事物直接处理”,“不要长篇大论”。其实他在1908年讲演,1911年登在《新世纪》(New Age)上的文章《我搜齐奥斯里斯的四肢》(I Gather the Limbs of Osiris)中有一段重要的话:“艺术家找出明澈的细节,呈现它,不加陈述。”如果要推得更远些,在1908年他给威廉斯的一封信中写了以下三条建议:

照看见的事物来描画;美;剔除说教。

1916年,庞德在给艾瑞斯·巴利(Iris Barry)的信中更强调,“创造、建筑的需要;呈现一个意象或是足够的具体事物的意象去激发读者……我以为应该用更多的物象,少用陈述、结论。后者纯然是可有可无的,一点儿都不重要,经常是多余的,所以不好。”“鲜明活泼”在庞德的诗里是诡奇的,不少读者认为庞德诗论的中心是要求 “准确的可视化”而低估了其暗示性。其实,他往往在二者之间来来回回,有不少的变异手法,正如他在1912年那篇《严肃的艺术家》(The Serious Artist)中所说的:“在呈现模糊暧昧,你也可以做到完全的准确。”

再看《归来》(1912)那首诗:

看,他们归来;啊,看那迟疑的

动作,那缓慢的脚步

那步调中的惆困和犹疑不决的

晃动!

看,他们归来,一个,跟着一个

带着恐惧,若醒犹未醒

若飘雪在风中

踌躇呢喃

半转回眸

这些曾是 “懔懔展翼”

神圣不可侵犯

步履行空的神祇!

带着一群银犬

嗅着嗅着空气中的留迹!

赫!赫!

闪电的掠夺

神锐的嗅觉

他们,血的魂魄

缓慢,缓慢,條打

苍白,苍白,條人!

这些归来的可是“人”?可是某些英雄的“鬼魂”?可是半神? 还是“猎人”?我们一点都不能确定。诗人只给我们一些细节,以部分暗示大部分或全部的手法,通过暗示,建构一种不可言说的感受、气氛。庞德一度称这样的意象为“客观的意象”:

感受抓住某一景象或行动,完整地带入心中,而激荡的漩涡披沙拣金地把不重要的洗涤,把主要支配性的质素留下来,涌现一如原来外物那样。

在这首诗里,诗人仿佛用水银灯的照射,让我们集中在几个镜头上—缓慢的脚步,犹疑不决的晃动(晃动的是身体?还是……?),“懔懔展翼”,“條打”,这由感觉完整但视觉上不完全的细节所擦亮的画图只能在读者的想象中完成。

我们可以看见,庞德的诗注重气氛的营造,要读者在强烈鲜明的意象间,来来回回地感受情绪的波动。

庞德的诗注重气氛的营造,要读者在强烈鲜明的意象间,来来回回地感受情绪的波动。

庞德早期的诗中,有两种显著的艺术程序/策略,其一是浓缩。他那首《巴黎地铁站》构成过程的剖白——由初稿三十行改到两行——是这种方法最好的说明。所谓三十行的初稿究竟是什么模样,我们不知道,但庞德在《我如何开始》(T.P.’ s Weekly, June 6, 1963, 707)这篇文章里给了我们一些提示。他提到他早期的一首诗 Piccadilly,刚巧也是一首以脸为母题的诗:“我为 Piccadilly 这首诗找适切的字找了三年,这是一首八行的诗,现在这首诗只是一种滥情。几乎有一年了,我一直试图使巴黎地下铁发生在我身上,把这非常美丽的事件写成一首诗。我走出地铁站,我想是在 La Concorde 站,在拥挤的人群间,我看到一张美丽的脸,然后,突然一转身,一张又一张,一张美丽的孩子的脸,然后又一张美丽的脸。”

Piccadilly 写于1909年,比较有趣的是,它竟是以脸开始:“美丽的、悲剧的脸……”我们估计《巴黎地铁站》的初稿必然与 Piccadilly 不同,但他又为什么要提起这首诗呢?而为什么在后来最重要的结集 Personae 里又把这首诗省略了呢? 我们起码可以这样假定,《巴黎地铁站》的初稿,在呈现方法上不会比 Piccadilly 好多少。我们不妨把这两首诗比较一下, 看看为什么《巴黎地铁站》浓缩成两行后会比长的 Piccadilly 更丰富。

Piccadilly

美丽的、悲剧的脸

你们,过去完整,今天陷落

啊,你们卑微,你们很可以被爱

如今是如此渍湿,如此泥醉

谁忘得了你们?

啊,幻想、脆弱的脸,众多中的几张

鄙俗、粗糙、厚颜

天晓得我无法怜悯她们,也许,我应该……

但,啊,你们细腻、幻想的脸

谁忘得了你们?

巴黎地铁站(1913)

人群中这些脸的幢影:

湿黑的枝上的花瓣

图片来源:图虫

Piccadilly 这首诗很呆板,因为脸的描述太露。所谓感受则来自惯用的对比和反讽:“美丽的”但“悲剧的”,过去(were) “完整”,现在(are)“陷落”,“很可以被爱”但“渍湿”“泥醉”。诗一点都不复杂,脸的意象没有内在化的过程,没有任何艺术上的镂刻,更坏的是,它们在时间中的变迁,只有直述,而无直接经验的可能。

《巴黎地铁站》则另有一番风景。脸的属性(美丽的……)完全被按住不发,留下了这瞬间一种无法确定、阴影重重、强烈感受的、漂浮飘忽无形体的质素,从“幢影”中放射出来,“幢影”(apparition)这个词唤起的不只是一种特定的意义层次,而是多层次的暗示性;它并不说这些脸是美丽的、恐怖的、陷落的、悲剧的,但仿佛都兼含了这些。这一瞬间的精髓是通过人间景象和自然景象的并置而涌现的。

《巴黎地铁站》避开了明显序次关系的逻辑,而采取了“逻辑的飞跃”。这种“逻辑的飞跃”显然与印象主义、象征主义连接媒介的切断有关,促使一节一节去感知的印象和物物间的并时性。从某一个角度来看,《巴黎地铁站》也可以看作印象主义的诗。事实上,该诗的初版是别有用心的空间切断的排列:

人群中 这些脸的 幢影:

湿黑的 枝上的 花瓣

水银灯一步一步地使物象显影,在这里是显而易见的。就以后重印的版本来说,全诗也只有两个表面甚至在语法上都不连接的印象/影像:脸和花瓣。但同时这又不是印象主义的诗,因为这两个影像(一个来自人间,一个来自自然)并不停留在表面;它们互动内射,首先通过内在的应合,情感/情绪/气氛的应合,譬如 “黑”与 “幢影”,然后,由于连接关系跟语法的切断,让两者同时投射在读者想象的银幕上,使两个影像互相重叠,互相引发新意。

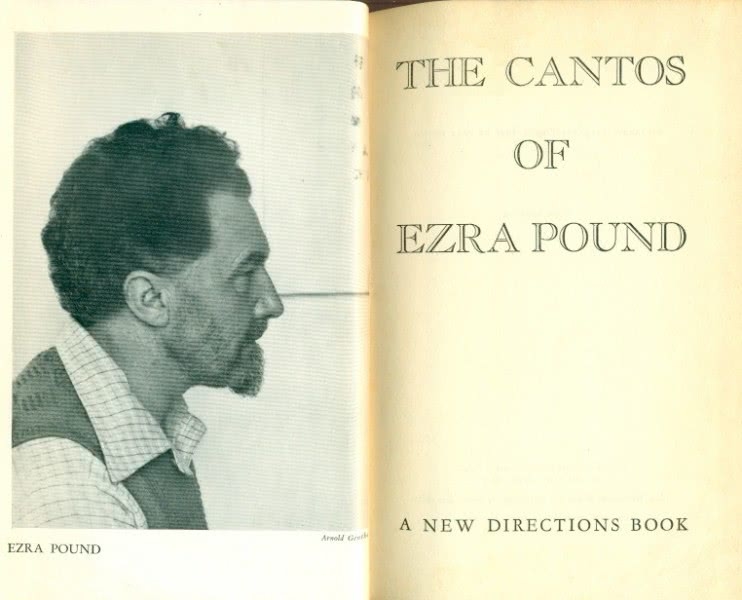

埃兹拉·庞德《诗章》英文版内页

在清澈的、触目的意象中,暗藏含蓄多重暗示性,是庞德与其他的意象派诗人不同的地方。休尔默一度提供一种近乎庞德的“并置”方法:

譬如诗人被某一风景触动,他在其中选出一些意象,将之并置在诗行里,可以暗示和唤起当时的感受 两个视觉意象构成一种视觉和弦,二者共同暗示/唤起一个与原来意象不同的新意象。

这个描述完全合乎庞德的手法,但休尔默的诗中并没有出现。我们现在试看庞德用同样的方法,去改写一首翟理斯译得不甚成功的中国诗:

翟理斯 :

The sound of rustling silk is stilled,

With dust the marble courtyard lled;

No footfalls echo on the oor,

Fallen leaves in heaps block up the door...

For she, my pride, my lovely one is lost

And I am left, in hopeless anguish tossed.

刘彻:落叶哀蝉曲

罗袂兮无声,玉墀兮尘生,虚房冷而寂寞,落叶依于重扃,望彼美之女兮,安得感余心之未宁。

庞德:

The rustling of the silk is discontinued

Dust drifts over the courtyard,

There is no sound of footfall, and the leaves

Scurry into heaps and lie still,

And she the rejoicer of the heart is beneath them:

A wet leaf that clings to the threshold.

〔叶译:罗袂沙沙声已断

玉墀上尘埃飘动

不闻足音,叶子——

急卷成堆,躺在那里

而他的心上人在下面:

一块湿叶黏着,在门槛上〕

前四行可以称为“自身具足”的意象,所谓“自身具足”的意象,指的是一个不需要其他意象的组合,本身便能独立地具有一首诗的意念的意象。在这里,四个独立的意象指向一种美好东西的失去。庞德与翟理斯或原诗最大的差异是最后的一行,他不直接陈述哀伤(即:And I am left, in hopeless anguish tossed. /安得感余心之未宁),但用了一个强烈的意象,以并置的方式来暗示它:“A wet leaf that clings to the threshold(一块湿叶黏着,在门槛上)”,这是庞德新加的,它表现了什么呢?内文的逐步建构至此,当然代表深深的哀伤,但诗绪并不停在这一层次上。“一块湿叶黏着,在门槛上”的象征意义是很浅显的。“叶”现已落下,代表死,“黏着”是死后的 “情黏不能忘”,但“湿”呢?这个“湿”字令人想起庞德其他的诗句:

湿黑的枝上的花瓣

(《巴黎地铁站》)

花瓣落在喷水池上

橘色的玫瑰叶

它们赭褐色黏在石头上

凉冷如铃兰

苍白的湿叶

晨曦中她躺在我身旁

(《破晓歌》)

露水在叶子上

我们四周的夜如此不安

(Coitus)

“湿”,像“黑”一样,是一种泛溢着许多层次的不安诗绪的形容词。

庞德在这些诗里应用的“意象并置”“逻辑的飞跃”,和为了达到使意象独立互玩所做的“语法切断”和“空间切断”(即在英文定向指义的习惯行为里必须如此做才可以完成的手段),已经切入中国诗的一些语言策略。事实上,《巴黎地铁站》一诗在浓缩的过程中,庞德取模源于中国诗和道家美学的日本俳句,虽然在庞德当时的美感思域里,并没有完全理解这一个层次。

文中书摘部分节选自《庞德与潇湘八景》第一章第一节,较原文有删改,小标题为编者自拟,经出版社授权发布。