考古2019︱秦汉考古:大一统的秦汉,在手铲与笔下呈现

2020-05-01

2020-05-01

【编者按】2019年中国考古精彩纷呈,成果众多。在2019年全国十大考古发现即将揭晓之际,澎湃新闻·私家历史栏目特别邀请9位中国社会科学院考古研究所学者,撰写10篇总结性稿件,对去年中国的重大考古发现做全时段、全方位梳理,以飨读者。

作为在新中国成立后新发展起来的考古学分支,秦汉考古的工作量和学术成果一直位居各时段考古的前列。在刚刚过去的2019年中,各地考古工作者继续坚持田野考古,基本建设考古和主动性考古并重并举,不仅在城市和聚落、丧葬制度、手工业生产、简牍文字、画像艺术、丝绸之路和中外交流等方面获得一系列重要发现,而且更以秦汉考古的重要发现为基础,紧密围绕秦汉多民族统一中央集权国家政治、经济、科技、文化和对外交流等内容,进行了不懈探索。感谢澎湃,让我有机会就愚所及的2019年秦汉考古进行粗略盘点,供大家批评。

都城

沉寂多年的秦都城咸阳近年成果不断。从2016开始,考古工作者在咸阳宫区的西部连续清理确认了大面积分布的府库遗址,出土含“北宫”等文字在内的石磬等珍贵遗物,从2018年开始,又对编号为六号建筑的宫殿区核心建筑进行发掘,成为继三四十年前咸阳宫一、二、三号建筑发掘后的最大规模咸阳建筑遗址发掘。同时,在周围区域调查、勘探中,更意外发现一处秦石铠甲的手工制作场所,与之前秦始皇陵出土的石铠甲完全一致,是2014年聂家沟西南制骨作坊发现后,咸阳遗址内又一重要的手工业考古发现。石铠甲的发现,自然让大家期待,在秦始皇陵埋藏的铜车马、铜珍禽等陪葬品的生产,甚至是巨大而巨量的兵马俑生产,是不是同汉景帝阳陵陪葬陶俑生产于都城长安内一样,也都产于都城咸阳?我们从不奢望可以预知秦始皇陵会有什么惊人发现,现在咸阳也开始不断给我们足够的惊喜和期待。这就像在咸阳南发现一条宽不少于50米的“帝国大道”,让我们可从更大空间认识咸阳是一样的道理。

咸阳城出土“北宫乐府”铭石磬

2019年我们继续开展了对西安阎良秦汉栎阳城遗址的大面积发掘,惊人的发现将在来年不断呈现。经过两年考古,位于西安沣西新城的东马坊遗址的西、南、北三侧边界得到确定,结合相关发现,已可判断其当为雍王章邯所都废丘。在遗址发掘中,于下层遗存中出土了西周板瓦的残片,对文献记载周懿王都城大丘(或写“犬丘”)的确定提供了重要线索。

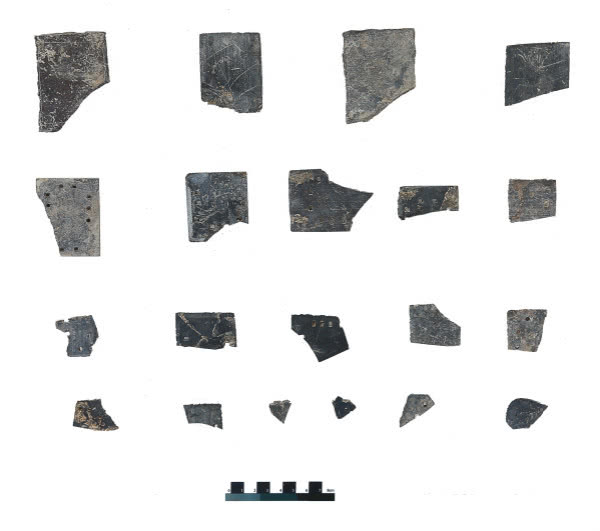

咸阳城遗址新发现石甲片

2019年的汉长安城考古集中在城内北宫。在完成对编号为北宫一号建筑的发掘后,进一步清理了位于其西南的南北道路,确定道路的上层从西汉早期延续至西汉晚期,推断北宫一号建筑建于西汉中期,一直使用至新莽。

位于今西安户县的在汉上林苑中的锺官铸钱遗址,经四年考古,已基本确定遗址范围。在发现一片约十万平方米有环壕围绕的钱范集中区的壕沟之内,发现窑址、灰坑、房屋等遗迹,出土钱范、铸范、窑具等遗物,应即是西汉及新莽时期的锺官铸钱所在。其环濠是2012年同位于上林苑内窝头寨铸钱遗址环濠发现后的第二例,对全面认识汉上林苑内手工业生产场所的布局和结构,具有重要价值。不过,让人充满疑惑的是既然锺官钱厂已环濠围护,那壕沟南推测为西汉中期以后锺官古城的城址时代和性质,还成立否?在严密保护的上林苑内,连铸钱的工厂都不环墙,怎还会存在如此空前庞大的一个“城”?旧问题“解决”时出现新情况,可能正是考古学的魅力所在。

自1990年代中期发现存在与汉长安城南北呼应的关系后,位于陕西三原县天齐原上的天井岸村西大坑,就一直为大家关注。2019年第12期《文物》发表的勘探简报,不仅将其定名为汉代礼制建筑遗址,还确认它是“长安地区用于观象授时的地平式日冕”。但同期刊发的对其天文学意义进行阐释的论文,在指出其符合北大秦简“三圆三方”宇宙模型的同时,后退几步似的指出,它“功能或许并非是为了实际观测,而是作为一种具有象征意义的礼制建筑”。子贡说:“夫子之言性与天道,不可得而闻也。”“天道不可知”,该遗址时代和性质的确定,应还需要一定的时间。

县治与聚落

2019年在巨大都城之外的县治考古,取得不少重要的成果。位于湖北宜城著名的楚皇城遗址北城墙的发掘资料显示,该处城墙上限不早于战国早期沿用到汉代,因而其在战国早中期仅为军事堡垒,非春秋郢都,到汉是宜城县治所在。

经五年考古,位于四川渠县的城坝遗址不仅功能分区得以明确,而且“宕渠”文字瓦当及大量简牍的发现,均将其指向了秦汉的宕渠县治。同样的秦汉县治,在广西武宣县的勒马汉城也有确定。从2017年底以来,因大藤峡水利枢纽的建设,考古工作者对这座广西保存状况最好的秦汉城址进行了抢救性发掘,在清理出高台、壕沟、道路、井等各类遗存的同时,还出土1枚东汉“中溜丞印”铜印。根据文献、出土资料,其为秦汉中溜县治的认识当可成立。

作为秦始皇实行郡县制后岭南地区创建的第一批县城,勒马古城与宕渠古城一样,不仅是秦汉地方治理的重要节点,更是中原秦汉文化扩展、与当地越、夷文化互动的核心,大一统中央王朝的开始、动荡与波折,正是在这样一个个县城的舞台中波澜起伏、荡气回肠。位于湖南湘西保靖县四方城遗址附近墓地的发掘,也从墓葬形制变化、随葬器物时代特征发展上,显示着秦人伐楚、汉固南疆的历史过程。

2019年,经过多年工作的山东邹城邾国故城遗址的调查、发掘简报集中发表,2018J2出土的带铭文新莽度量衡器,引起学界高度重视。主持了狮雄山遗址前四次考古的邱立诚,在梳理《五华狮雄山》报道的第五次考古成果后指出,该报告判断的围沟“应是建筑的组成部分”,遗址非“定揭”(道)县,是“年代为南越国时期”的“长乐台”(行宫)遗址。湖北十堰市店子河秦汉建筑遗址大量遗存资料的发表,让我们获得进一步认识汉水流域秦汉时期居址的考古学标尺,是秦汉聚落考古的重要发现。

狮雄山遗址

2019年王禹浪对辽东半岛地区汉代古城研究的成果发表,王俊铮指出两汉时夫余王城当在今吉林市东郊,以南城子古城为宫城,该地区形成夫余国文化与汉文化融合的新考古学文化。山东大学赵泽聪完成的黄河中下游地区汉代城址研究、郑州大学张雅雅完成的环嵩山地区东周至秦汉城址变迁研究的两篇硕士论文,是继徐龙国(2013年)、陈博(2016年)从考古学、肖爱玲(2012年)从历史地理学等角度开展大区域汉代城市研究的新成果。

帝陵与大型墓葬

秦始皇陵的考古工作总是让人充满遐想。

2019年秦始皇帝陵博物院继续开展了著名秦兵马俑一号坑的发掘,T23方的清理不仅有大量陶俑、陶马的发现,还首次发现了大型的秦盾等遗存。2019年公布的秦始皇陵西侧陵西一号大墓的发掘成果,虽然墓中金骆驼的发现让人眼睛闪亮,但其紧邻秦始皇陵所在的位置(比秦始皇陵距兵马俑坑的距离要近了很多很多),让人对墓主充满想象。

秦兵马俑

发掘者指出,陵西一号大墓是目前秦代规模最大、等级最高、保存最完好的大型墓葬,这自然填补了秦高等级墓葬的考古空白,是秦始皇帝陵考古的重大收获。而从它旁边还有一系列类似规格墓葬的发现看,该区域在秦始皇陵陵区的空间内的地位应高度重视。需特别指出的是,这座中字型大墓的主墓道朝北。因地下埋藏情况复杂,秦始皇陵究竟是两条、四条还是五条墓道,先后发表的资料多有差异,因此秦始皇陵究竟是朝东还是朝北问题的解决,此墓应该可以提供不少重要的参考。要知道,秦始皇陵的主方向,在秦汉帝陵制度研究中,可是一个“方向性”的根本问题。与这比起来,让大家艳羡的金骆驼只不过是一朵小小的锦上添花。当然,由于秦本身的短暂,如何准确卡定这些墓葬的具体年代,肯定将是由之而来很多问题是否能顺利开展的关键。

在2019年底公布的湖北荆州胡家草场M12出土岁纪简1538号上,清晰书写“十六年,始为丽邑,作丽山”。其不仅与《史记·秦始皇本纪》十六年“秦置丽邑”记载相符,还进一步记述了“丽山”的营建也在是年,成为秦汉帝陵预修寿陵制度的重要发现,是秦始皇陵研究中迄今为止最确切而可靠的时间起点。

2019年,杨波等利用RUSLE土壤侵蚀模型,估算了2000a来西汉康陵封土的侵蚀量约占帝陵封土9.65%。按西汉帝陵覆斗形封土外观,封土的侵蚀高度应在1.22—1.59m之间,是秦汉帝陵研究的新收获。

与西汉帝陵的陵序学者间分歧很少不同,洛阳东汉帝陵在某陵究竟墓主为谁的问题上一直争论。2019年钱国祥先生通过对近年发表东汉帝陵考古材料的分析,结合文献记载,重新对东汉洛阳各帝陵的分布与归属进行推定,确定“大汉冢和二汉冢则应该分别就是原陵和恭陵”,并对其他诸陵陵主也加推断,是东汉帝陵研究的新收获。

需要指出的是,与西汉帝陵间相距较远不同,东汉帝陵的南北两兆域内的各帝陵往往聚集“成堆”,因此基于文献记载模糊而概述的墓葬与洛阳远近的墓主判断就较为困难。而且从焦南峰先生在西汉帝陵考古的经验看,后世往往还会对前朝帝陵的封土进行培土“修缮”,所以现存帝陵封土的规格也未见的可靠。

从东汉考古看,洛阳地区东汉墓葬虽发掘不少,但因被北魏洛阳城叠压,东汉洛阳城考古工作一直有限。在东汉帝陵考古开展较晚、资料积累较少的情况下,东汉建筑材料的考古分期至今还有很大空间。各东汉诸帝陵确切的考古学时代和相互关系如何,还需今后不断的探索与验证。

从东汉帝陵的形制出发,梁云、刘璐研究认为,东汉帝陵与西汉帝陵迥异,其所沿用的应是南阳地方豪强墓传统,西汉帝陵朝东到东汉朝南的转变,是儒学思潮发展的结果。

海昏侯墓依然是2019年度大型汉墓研究的热点。西北大学苗凌毅发表了海昏侯墓与定州八角廊汉墓的比较研究成果,河北师范大学王飘完成了与满城汉墓比较、赵晶完成与徐州狮子山楚王墓比较的硕士论文。温乐平判断海昏侯刘贺墓在陪葬品、墓园规模、封土高度、棺椁尺度、礼制建筑等方面都奢葬僭制,认为其出现“一是世俗奢靡,厚葬盛行;二是宣帝默许,促成奢僭;三是刘氏敛财,随葬解郁。”张闻捷判断“海昏侯墓墓园内的F1、F2建筑应分别对应着园庙与园寝设施”后,进一步指出“西汉一朝的重臣贵胄也纷纷在墓园内起立祠堂,并同样将其建成方形、四面开门的形制”。

海昏侯墓发掘现场

刘照建结合徐州楚王墓的排列顺序、结构形制等,认为东洞山M1的墓主应是第七代楚王刘纯。周波、刘聪、邱永生指出徐州狮子山楚王墓的五号兵马俑坑应为兵马俑的组装场所。焦天龙指出河北中山王陵和贵族墓葬的发掘可为汉代社会的探索提供独特视角,其包含的一般性和特殊性的变迁,对揭示文献失载的汉代社会、技术和艺术品位变化具有重要价值。

中小型墓葬

各地中小型秦汉墓的发掘和资料发表,一直是中国考古学的重要内容。2019年,《丰台南苑汉墓》《长沟汉墓》等一系列秦汉墓葬报告顺利出版,陕西宝鸡郭家崖秦国墓地、米脂卧虎湾战国秦汉墓葬、西安张家堡西汉墓、湖南益阳枇杷树山墓群战国至秦代墓、内蒙古鄂尔多斯巴日松古敖包汉代壁画墓、青海民和县胡李家汉墓、重庆市合川区黄泥塝东汉墓、重庆市江津区大路山东汉至蜀汉砖室墓、重庆市开州铺溪四组汉代墓葬、云南师宗县大园子墓地、辽宁大连市普湾新区铁匠炉汉墓、辽阳鹅房汉代墓地1954、1955年发掘资料、河南郑州中牟大关庄汉墓、洛阳市玄奘路汉墓、获嘉县嘉苑小区汉墓、江苏徐州市白云山汉墓、盱眙东阳汉墓群、江苏淮安黄岗村墓群、四川资阳市雁江区兰家坡汉墓、成都市中和镇板栗湾西汉崖墓、山东青岛土山屯墓群四号墓等等大量秦汉墓葬简报、报告的发表,不断推进着秦汉墓葬研究的深入展开。

刘尊志综合研究了汉代墓内祭祀设施、探讨了汉代中小型墓葬的排水沟及相关问题,分析了墓葬中出土瓦当的发现;金海旺以中小型西汉墓的考古发掘为例探讨了淮河流域西汉墓葬的相关问题;孙丹玉探讨了姜屯墓地中来自京津冀地区的文化因素;张晓超、夏保国分析了贵州汉代的砖室墓;王延丹分析了固原两汉时期葬俗葬制;郭的非认为,四川地区崖墓是在中原横穴室墓兴起的背景下出现,经楚地和三峡并结合四川葬俗等得以发展。魏镇指出,在东汉存在墓侧附属于高等级墓葬的院落式墓地建筑和位于墓前附属于中小型墓葬的简易单体墓地建筑的两大传统,二者始终独立,是东汉不同社会阶层间丧葬礼仪方面的重要特征。

赵德云对安宁河流域的大石墓进行重新分期,指出大石墓可能出现于滇西地区今楚雄州境,最早或在西周至春秋时期,然后向西传播至大理,向北传播至安宁河流域,并在后者取得较大发展,在大理除少数墓葬外一直保持较原初形制。其还指出,大石墓“在安宁河流域的消失,或许不是所属族群风俗转变所致,而是在中央王朝的强大压力之下,部众分散,迁移至更为偏远的区域繁衍生息”。任晓莹、诸诣翻译了英国学者路易斯·门格尼(Luisa Mengoni)对川西地区雅安宝兴县发现的公元前3至公元2世纪墓地考古的研究认识,指出“从宝兴墓地所见的形态表明,在整个遗址当中,本地和非本地的文化归属没有明显的界线”,探讨“以前被认为是边陲或边界的区域显示了当地的独特动力,其中器物、技术和思想在引入到新的社会、经济和祭祀背景中去时,如何会被有选择地接纳和整合、修改或重构、模仿或拒绝”这一看似庞杂的过程。如陈淳先生指出,“这一地区自古以来是多民族杂居的地区,生态区构成也非常复杂。各地区之间存在复杂的互动”,其“对于如何从考古遗存来分别这种复杂的互动关系进行了有益的尝试,也许对我们以后的工作有所启发和助益”。各地大量发现发表的秦汉墓葬该如何理解,将一直是今后研究者的重要话题。

以秦汉墓葬为题的博硕士论文在年内完成不少,我想用不了多长时间,其中的不少论文的观点应会陆续整理发表。

出土遗物

王子今关注到河西汉简中“鲍鱼”的记述,庄小霞探讨了简牍中出现的“巴县盐”问题,秦冷西、吕文亮根据文献、简牍等探讨了先秦两汉时期花椒的使用,王星光、宋宇分析了先秦至汉代动物油脂的生产与使用,赵利杰认为高粱应是在两汉魏晋及宋元时期通过多种途道先后传的中国,李喜萍从近年来考古发现的汉代蒸馏器出发,认为这些中国特色的甑式蒸馏器表明我国蒸馏技术的起源较早,且有自己独特的发展道路。

董心慧从徐州博物馆藏西汉陶俑出发探索了汉代深衣的相关问题,王方通过对两汉舞蹈形象考古材料的系统梳理,对汉代舞服进行了类型学分析,探讨了汉代舞服的时代特征与区域特点、与常服关系、与舞蹈关系等问题。徐蕊在系统整理汉代服饰资料基础上,对汉墓遣策中服装类型的记录和形象的服饰考古进行系统分析,探索了汉代服装形式、风格、特点及其发展规律。米华对汉代采桑女服饰的图像学特征进行了分析,夏添等对先秦至汉代荆楚地区服饰文化的研究现状进行了探索,何学琳、杨华对重庆库区东周至汉代铜带钩进行分析后指出,铸鸟、蛇图案者可能与古代巴人的崇拜有关。张维慎认为,著名的石泉鎏金铜蚕,应来自高等级汉墓,是墓主参加皇后亲蚕礼的纪念。李永乐观察指出,徐州北洞山楚王墓的彩绘仪卫俑虽釆用模制成型,但彩绘均不相同,形式各异的眉、须,五颜六色的服饰等是西汉楚国宫廷生活的诸多场景的再现。

汤超指出,秦始终保持在官营冶铁业中的主导地位,对冶铁原料、劳动力、成品和废旧铁器都实行严密管控。刘鹏认为,秦普遍存在下设于县的铁官,但冶铸铁农具等铁器的作坊似还不宜称工室,秦设立的铁市官专门向百姓售卖铁农具等产品。

林永昌、张强禄、陈建立从岭南汉墓随葬铁器的空前分布为视角,探索了岭南铁器分布的相关问题,认为岭南存在着汉墓内的随葬铁器西高东低,是区域内部市场交易的网络不发达所致,故在越城岭—灵渠—漓水—西江路线最末端的广州区块中铁器资源较为匮乏,即是因市场和传输条件所致。对广州地区汉墓铁器变化的关注,大体始于《广州汉墓》的结语,从笔者曾做过的类似分析来看,岭南特别是广州地区汉墓中铁器减少的原因,应不仅是该文提到的市场及交通,路让谁走、货走多少,想来首先是一个政治问题。

吴小平系统梳理云贵高原岭南风格器物的出土情况,指出在西汉晚期以前类似风格遗物应未流入云贵,此后岭南器物数量增多且器类较全,西汉末期至东汉早期数量则急剧下降,器类较少。此类器物在云贵地区的相关变化,明显反映出不同时期云贵与岭南间交往的内在特征,是汉代区域开发与相互间交流的重要发现。

张潇对之前大家关注甚少的秦汉制陶工序进行研究,他结合民族志材料中陶器生产的工序和制陶遗迹、遗物的功能分区,复原出战国秦汉时的制陶工序,探讨陶器生产的专业化问题。刘昕以考古实物为基础,通过类型分析对战国秦汉时期墓葬出土的原始瓷器进行了分期探讨,分析相关墓葬的形制特征、原始瓷的组合方式及使用特征、发展与衰落过程等问题。郭妍利对汉代两京地区的兵器随葬问题进行了集中梳理,指出兵器随葬的等级差异明显、组合、数量不同,“随葬兵器明器现象突出,以弩机为主要器类,不同等级的墓葬随葬兵器明器化的方式有异。”

后晓荣系统收集和梳理了秦汉市亭陶文,认为戳印“亭”、“市”、“市亭”陶文的器物时代都在战国中晚期至统一秦,几乎没有汉代之物,个别陶文在汉遗址或汉墓出现也仅是秦器汉用。判断该类陶文的分布,是秦市亭制度在全国范围实施的广泛性和彻底性的表现。不过,如果汉代真的不再有市亭陶文,那这将是何等巨大的管理变化,对此该文并未加阐释,而这恰是我所期待和关注的地方,想来晓荣回头会有新文阐释。同中求异,变中寻因,秦汉统一多民族国家治理方式的变化,也许正隐藏在这一个个很小的戳印之后。

2018年10月至2019年3月,在一直以出土简牍而盛名大传的湖北荆州,一个名叫胡家草场的墓地发掘的编号为M12头箱的两个竹笥内,发现了大批简牍。在这座不早于文帝前元十六年的西汉早期墓葬中,共编号了达4642号简牍,其包含岁纪、历日、法律文献、日书、医方、簿籍、遣册等7类文书,多为之前所未见。从相关信息看,该墓简牍无论从数量还是在内容上,都可与该地之前发现的著名的睡虎地秦简、张家山汉简等量齐观,甚至在很多方面还犹有过之,是当然的2019年度的最重要秦汉考古发现。我们都热切期待着该墓简牍信息的早日公布。

胡家草场简牍

2019年底,远在西北的甘肃为大家奉上了精心整理的《悬泉汉简》(一)和《玉门汉简》。在甘肃简牍博物馆等单位的主持下,悬泉这一世界文化遗产中出土简牍,终于可以在较短的时间内完整问世。至此,绝大多数的西北汉简在可见的日子里将全部发表,功德无量。

老子《道德经》言“道生一,一生二,二生三,三生万物”。《悬泉》(一)已出版,后续的当然不会太远?胡家草场的简牍即已开始整理,它的出版也自在期中。

2019年2月24日,出版了《东周与秦代文明》、睡虎地秦简、张家山汉简、马王堆帛书整理的重要参与者、在秦汉陶文、印章封泥、铜器金文等方面做出巨大贡献的李学勤先生离我们而去;4月22日,出版了《西汉礼制建筑遗址》《西汉南越王墓》《先秦两汉考古学文化》,一直从事汉长安城考古、汉诸侯王陵考古、南越国考古的黄展岳先生离我们而去;10月13日,主编三部《秦始皇帝陵园考古报告》出版《秦始皇帝陵园考古研究》的段清波先生在奉献了他最后一缕光后离我们而去。我们怀念他们。

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

段清波先生言,“考古重建了近代以来中华民族的自信心;考古学让遥远的过去和无限的未来血肉相连。”今天的中国是古代中国的延续,统一而不断强大的中国是秦汉统一国家的自然发展。作为五千年不断裂文明中两千多年统一时代开端的秦汉考古,不断为我们展示出大统一、区域融合发展的波折与过程,秦汉帝国正在一代代考古人的手铲和笔下日益呈现。

段清波先生