诗歌是一场场小雪或者一片片飞扬在狂风中的雪花

诗的翻译可能吗?诗的翻译有必要吗?

一直以来,诗人、翻译家和学者在这两个问题上争论不休。通常,译者会将文本的涵义作为翻译的出发点,然而,与小说、散文、传记等体裁不同的是,文本的涵义往往不是构成一首诗的根本要素。当我们讨论“诗意”时,说的是诗歌所营造的意境,它部分来自文本所产生的或明显或隐含、或有意或无心的涵义,但更重要的东西却在文本之外。此外,诗歌语言中独特的音韵与节奏也难以被涵义统摄,这些都为诗歌的翻译增添了难度。

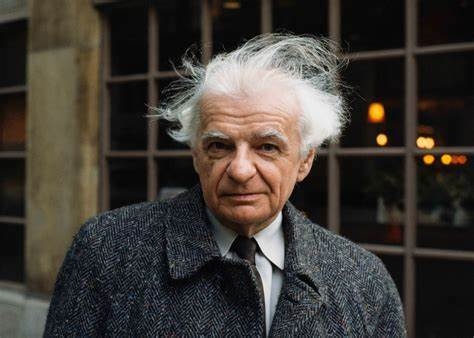

法国当代诗人伊夫·博纳富瓦曾将莎士比亚、济慈、叶芝、莱奥帕尔迪等人的作品译为法语,其中对莎士比亚剧作的翻译最为知名。在他的诗歌翻译论著《声音中的另一种语言》中,这位资历深厚的诗人兼翻译家指出,诗是书写生命真实“在场”的语言,它斟酌词语,倾听节奏,不同于世上其他一切语言,“一首诗歌(poème)的诗(poésie)以一种声音(voix)的方式走向读者”。在翻译中,诗歌的涵义恰恰成为走进诗歌的障碍,因为涵义是间接的、普遍的概念,而诗则强调直接和绝对。

即使面对两种相近的语言,想要从其中一种跨越到另一种也并非易事。譬如,法语和英语有许多混用的词语,而且常常是为了表达几乎完全相同的思想,但当博纳富瓦看到他的诗歌《雪的始末》的英译版时,仍然担心译者难以把法语表达的观点融入到英语中。最明显的一个问题是,英语词是重读的,适用于节奏,因此容易描绘日常生活中具体的场景和细节;相反,法语词没有重音,同时还有在词语中显示为“不发音的e”的语言切分,这使得法语词更擅长表达抽象的思想理念。

身处不同的语言和文化,哪怕是同一种事物也会带来不同的感知,但这种受阻的翻译或许正是重新理解诗歌本质的契机。在博纳富瓦看来,译者要保留诗意,就要超越涵义的界限,用自己的语言和存在经验去重构、分享原诗的“在场”。诗的翻译是可能的,也是值得重视的。

伊夫·博纳富瓦(Yves Bonnefoy,1923-2016),法国著名现代诗人、翻译家、文学评论家《法语的雪,英语的雪》

文 | 伊夫 博纳富瓦 译 | 许翡玎

1

在不同的语言里,雪是否都以相似的方式飘落呢?为了做到这一点,这些语言中的词汇也许应该以相同的方式相遇、结合或回避,以相似的方式引起天翻地覆或造成些微转变,片刻的骚动之后是天空看似静止的时刻,紧接着是突然出现的亮光。但事实并非如此,共存于大地之上的方言如此之多,因此在各不相同的文化里可能永远都不会有同样的飘雪。下雪就像人们说话一样。我们在语言的某个层面上看到雪花飘落,我们眼中的雪花——优雅地犹豫着,或与另一片雪花结合而变大,或消失殆尽只留一丝光芒——使我们被梦和知识撕扯,在深具欲望的想象和概念性思维的词语之间徘徊不定。正是在这些时刻,神话传说、每种说话方式的创造、万物的幻象,在我们身上重新成形,扭转我们关注事实的目光。每种语言都有关于雪的理念。

我给自己提出了一个问题:对雪的感知也许会有所不同,在某些情况下甚至可能互相排斥(比如几乎赤脚的西藏僧侣在喜马拉雅山上踏过的雪,和我们穿着厚羊绒衫的孩子玩过的雪),这些感知彼此共存,它们之间的关系是否与一阵风在光亮的一瞬间拉近的那些雪花——活力十足,甚至可以说信心十足的雪花——之间的关系一样呢?从各自语言的阳台上往外探出身,这些感知是否有时会向彼此伸出手来呢?法语和英语各自对雪的感知又是什么样的?毕竟在历史上的诸多时期,这两门语言会混用词语,而且常常是为了表达完全相同,或者几乎完全相同的思想。这两门语言又是如何回应同一片雪发出的邀请的呢?我忍不住说了“同一片”,因为从马萨诸塞到威尔士或利穆赞或勃艮第,雪都飘落在多少有些相似的田野或森林上。只不过,在不同的乡村,房屋可能不尽相同,这也是事实。在法国,有那么多以沉重的石块筑成的大房子,这些房子窗户狭小,客厅阴暗,门一打开,屋外的寒冷便会钻进房间,在这样的屋子里,现实与幸福首先是人们在壁炉中升起的火。而在新英格兰地区,是轻巧的木头房子,玻璃窗后的窗台上摆放着一盆盆色彩明亮的花。

图片来源:视觉中国

在法语和英语的交流中,雪是什么样的呢?啊,我为译者感到担心,害怕我们对一切的感知,在被莎士比亚增多的语言和被拉辛浓缩的语言中,会拥有大多时候都不可消除的特殊性。我担心艾米莉·格鲁舒尔兹(Emily Grosholz)在翻译《雪的始末》(Début et fin de la neige)时,曾难以把用法语表达的观点融入到英语中,因为英语比我的语言更适合于观察某个场所或某个时刻的具体细节,换句话说,更适合于讲述特殊生活中的事件。

英语词是重读的,因此它适合于某些节奏,得益于这些节奏,英语词能一边不停谈论最切近、最简单的现实,一边在很容易形成的抑扬格诗句中,与其他词语联合起来,讲述那些与日常生活息息相关的情感。法语词没有重音,对节奏一无所知或几无所知,无法马上理解自己也能成为音乐,相反,它随时准备好被用于对话、辩论、思想分析等一切与观赏树木或聆听鸟鸣无关的活动。唯有形式能保证法语词不会成为简单的概念,为了在形式层面接纳法语词,就必须从音节数量这一外在上去处理它,这令它即便无法忘却自己惯常的第一需求,至少也能违抗这种需求。但我们有可能因此而忘记这一刻正在发生的事,比如说,冒着雪回到家时看到的那扇深蓝色的门。法语词记得雪。但经常是作为理念的雪,而不是那美丽的白色,不是那种温柔,也不是那温和的寒冷。并不完全是飘落在您诗中的雪,亲爱的艾米莉,也不完全是飘落在您语言中其他诗人的诗歌中的雪。

2

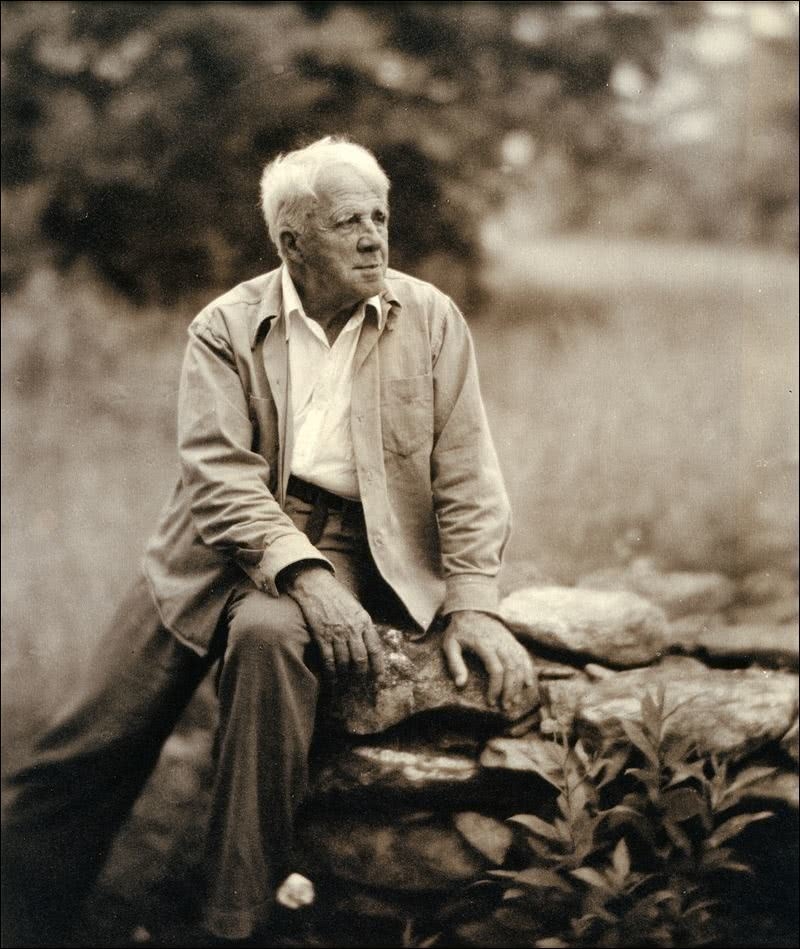

“To whom these woods, I think I know.”(林子的主人是谁,我想我知道。)在罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost)的名诗中,从第一句诗开始,重音就毫不迟疑地出现了,使它的四个音步重重印在语言中,就像脚步重重印在厚厚的新雪上。因为这节奏,我们能够一下子进入诗。而弗罗斯特做了什么呢?他像任何一位大诗人那样,思考天空、大地、上帝、凡人。但在这首《雪夜林边小驻》(Stopping by Woods on a Snowy Evening)中,他也可以是一名乡村医生,正要去看望他的病人,他望着出诊要先穿过的树林,就像他的病人望着它一样,有时他们还是这片树林的主人。正是通过他们看的方式,他创造了一个隐喻,用以谈论上帝。这片树林属于谁,他知道,属于“房屋在村子里”的某个人。就在药店或杂货店附近,那栋红砖房子,伫立在那些每周日都会传出歌声的木头房屋之间。上帝从此处出现,弗罗斯特只有在将超验性保留于被雪覆盖的道路中间凹陷的车辙时,才会想到超验性。断掉的树枝落在这些车辙上,几乎拦住了去路。

罗伯特·弗罗斯特的大半人生都在乡间度过,他也因此被称为“新英格兰的农民诗人”

有关终局的思考与最具即时性的“乡村”社会现实之间这种流畅的连续性,在法语诗中就不曾有!对于我的雪,我想的是,也许会有人谈论“句子中不发音的e”。在一层层纷扬落下的大雪中,我不会马上回到老百姓中去,因为大雪让我为语言的深层担忧,在语言中,诗歌所承担的问题只会向抽象意义上的人提出。我们只是物质的一些形式吗?于我们而言最为珍贵的词语,我们是否应该将它们看作不具真实性的句子中随机的运动,正如卢克莱修世界中的原子?或者在它们身上,在它们背后,存在着某个对我们感兴趣的人?我们法语中的雪常常忘记自己只是这条路上、这个夜晚的一场雪,以便更好地为我们提供重要的能指,来解决雪令我们想起的众多难题。我的雪是我收到的一封信。可是它的雪花盘旋飞舞,它的词句四散并消融,这封信变得模糊难辨。

3

一边读着艾米莉·格鲁舒尔兹的译文,一边重新阅读自己的诗歌,我突然发现了些什么。从开篇的简单印象到结尾的思考,《雪的始末》中经常出现同一个双向比喻:雪花是词语,而词语在一封书信或一首诗歌中,就是飘落的雪。在我们的言语中存在与雪花分分合合的相遇类似的关系。雪就是语言,语言就是雪。

我自问这比喻意味着什么:难道它只是想象的一次心血来潮?或者说它尽管浮想联翩,却有存在的理由?我很希望能有机会更加严肃地向自己提出这个问题,虽然我隐喻中的雪花一边像它们偶尔为之的那般大笑着飞舞,一边也许还不忘嘲笑我那过度或不足的哲学。

我只有一点建议,那就是要谨慎。如果雪花能使人想到词语,而词语又令人想到雪花,那么这肯定不是我们在词语中只看到概念的时候,这些概念产生了科学或者决定了我们大多数的行动。此时这些所指失去羽翼,重重坠落,在违反自然的重担下变得黯淡无光,不久就会化成雨,然后在某一天变成人类永远无法忘却的洪荒。

图片来源:视觉中国

看到词语中的雪花,是在名词或动词中——甚至连词,甚至句号、冒号或逗号——感知它们的音色和颜色,它们的散乱与闪光,同时还有在词语中显示为“不发音的e”的语言切分。我所想象的隐喻,也就是言语与雪之间的相似性,它要谈论的完全不是散文,而是诗歌。很好!既然诗歌是一场场小雪或者一片片飞扬在狂风中的雪花,难道我不应该自问,受到更细致观察的雪是否能让我理解什么是诗呢?或者在明早的世界,诗将会变成什么样子?

我能吗?我能否通过今晚这场美丽的雪,去了解诗歌想要的是什么呢?能的,但首先要做的,是去打碎、分解、消除理念之间的链接。雪花有太多面,它们太过出人意料也难以预料,以至于当目光追随着它们时,人们无法思考话语的理性。将雪与言语相比,就是拒绝程式化的真实,就是渴望一种简单言语的真实,一种更加广阔且不断飞舞的真实。

不过,难道我不应该想得再多一些吗?在语言的一系列表达与理念的源头,确实存在着基本句法结构,它们关注逻辑学公理、同一律与排中律,调整着我们的思想客体之间的关系。不过它们并不排斥关心我们的生活,这是为了理解甚至引导生活那看似最为自由不羁的冲动。唉,句法是多么美妙!正是句法通过探索我们的有限性,让我们可以建造一个有限性的场所,让我们爱它。正是句法乞求我们站立在天桥之上,透过纷纷扬扬的大雪,俯瞰我们应当认识的外部世界,也望见飞舞盘旋于我们本质之上的一切的伟大统一性。

确实如此,不过……如果事实如此,看到从一门语言到另一门语言,句法展现出诸多不同之处,难道我们不应该感到惊讶吗?这一门语言有性数变化,而另一门语言的性数变化较为简单,甚至没有。有一些语言会有性数格的变化,而另一些语言的性数格变化较为简单,甚至没有变化。虽然了解不多,但我能感觉到,在那些所谓远古或原始的语言中,存在着更加惊人的差异……我们的句法是否只是某种更为高级的句法的相对形式呢?这高级句法位于精神的某个无处可寻的穹顶之下,与它相比,每一种语言形式都有不足。这样的句法存在吗?它之于我们的视听能力,正如罗巴切夫斯基(Lobatchevski)或黎曼(Riemann)的几何学之于欧几里得的思想,一方面更为广阔,另一方面也更为简单。它在光明中结下又解开它的形式,类似于我们在包裹着世界的蔚蓝中,于天空之巅看到的雪花。本身归一(l'Un)的句法,一旦铺展开来,就已经是万物……同样的直觉在我看来也存在于彼特拉克身上,那是某个灵魂的清晨,他满怀幸福地走进千千万万纷飞的玫瑰花瓣之中。

可是,不要这样做梦了。就把话题停留在此时的雪上,我们有幸看着这雪,落在泥边,落在枝头,落在花园的长椅上,落在靠立墙边的木板上,看着它的颜色渐渐扩散开来。

《声音中的另一种语言》

[法] 伊夫·博纳富瓦 著 许翡玎/曹丹红 译

拜德雅 | 广西人民出版社

本文书摘部分选自《声音中的另一种语言》一书