从范宽到吴昌硕,为什么是他们创作了不朽的传世之作?

2004年,美国《生活》杂志将中国画家范宽评为前1000年对人类最有影响的百大人物第59位。在中国历史上,范宽有宋三家之称,他所绘的《溪山行旅图》更被称为无价之作,也被誉为宋代第一书画名作。在他之后,黄庭坚、马远、牧溪、倪瓒、沈周、徐渭、董其昌、陈老莲、傅山、八大山人、石涛、金农、吴昌硕等人也都在中国乃至世界书画史上留下了熠熠生辉的传世之作,对后世影响深远。

为什么是他们创作了那些不朽的传世之作?为什么这些作品经历岁月变迁、时代更迭,仍然打动着我们的心?中国传统书画艺术中,最动人心魄的精神核心究竟是什么?

青年作家那海在中国历史长河中,撷取了中国书画宝山中丹青里的写意人生。以下内容节选自《溪山可行旅:丹青里的写意人生》,已获得出版社授权刊发。

《溪山可行旅:丹青里的写意人生》,那海著,紫禁城出版社2019年2月版。

作者 | 那海

范宽:溪山可行旅

北宋山水,渗透着艺术精神。在咫尺之间,夺千里之趣,构图恢弘,这种对线条与色彩的把握能力,建立在前朝基础上。从线条与设色来说,一幅五代南唐时顾闳中的《韩熙载夜宴图》就足以证明画家对这些技法元素的把握能力。这般的宏大叙事,铺陈的故事情节,雅致工丽的设色,流畅灵动的线条,令人感叹。

宋人对于自然与人生最高的理想,都在山水上实现。画的研究,越往里走越辽阔。

如果说客观地整体地把握和描绘自然,笔墨法度严谨,以科学精神探索自然,认识万物,是北宋画家们的意旨所在,那么,力图呈现画家对自然万物的一种深情,使山水画富含一种深厚的意味,则让北宋山水进入中国山水画的高峰时期。

所以,我们看到范宽的笔下,用力勾画,细节精微。他以厚重密集的皴笔,画出岩石的质感,让你置身于峭壁之下。你感到画面的压迫感。久违的阳刚之气,也穿透了溪山行旅丰富的层次、凝重浑厚的墨色而来。

(宋)范宽,《溪山行旅图》,台北故宫博物院藏。

于是,我们跟着范宽,清晰地看到溪山行旅中的每一块岩石,每一片草木……现在,你正全力进入山水之中,喧嚣消失,绝壁陡立,晨雾轻笼,有瀑飞泻,溪水流淌。恰有驴马队从山岩边的树林里走出,水声、人声、驴马声,心在宏大中柔软。再远处,树梢间,庙宇露飞檐。这是一幅多维表达的画作,表现空间、时间和声音艺术。

后人学范宽。

唐寅的《山路松声图》就是。

(明)唐寅,《山路松声图》,台北故宫博物院藏。

只是,范宽是有想法的,他也是有野心的,山水的野心。“与其师古人,不若师诸造化”,总是这样学习荆浩和李成,不如自己走出一条道路。这位大约生于五代后汉乾祐年间,主要艺术活动都在北宋前期的陕西画家,华原(今陕西省铜川市耀州区)人,好酒,不拘世故,此后,他被自己的想法鼓舞,于是移居终南山与华山,常居山林之中,长期观摩写生,早晚观察烟云风月,对景造意,写山真骨,此路走通了。

范宽对山水的痴恋,不仅仅是表达山水,也是悟道。任何学问应该都是相通的。我时常觉得范宽是武林高手,得武功秘籍,吐纳山川烟云之气,终成一代大师。

范宽驮着物件的旅队,一千年来,他们依然穿梭在细密的树林中,他们在溪山行旅,我们甚至可以听到松风、溪流 这是一个大艺术家的力量。舒缓与激昂,万物生长不息,人的精神,安顿于山水自然之中。

米芾对范宽的评价是:“本朝无出其右。溪山深虚,水若有声。”

黄庭坚:桃李春风一杯酒

《宜州家乘》写于黄庭坚流放宜州之时。宋徽宗崇宁三年(1104年),黄庭坚流放广西宜州。长路奔波,到宜州已是冬日。

“天涯也有江南信,梅破知春近。”在生命的一团泥泞中,忽见山边腊梅花开。故土风物,幽香绝伦,与之相随的,是依然豁达与明亮的情绪,让人珍视。

可以说,《宜州家乘》也是另一种面貌的《世说新语》。南朝刘义庆的《世说新语》无疑是名士云集,明人认为其“简约玄澹,真致不穷”,可谓确评。《宜州家乘》虽不是云集名士,却有两人,在阅读中,一再吸引着我。这两人就是苏轼与范廖。

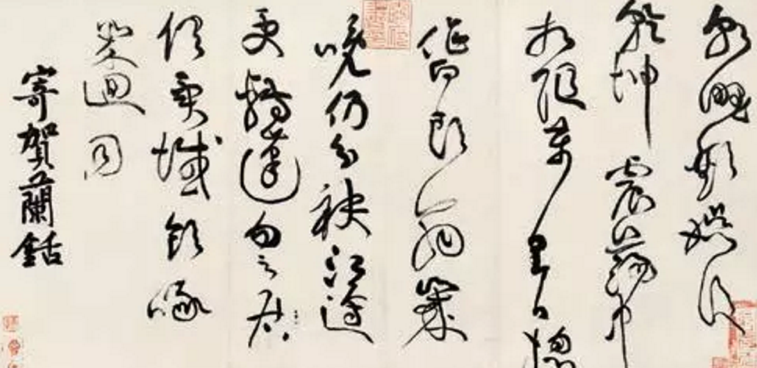

(宋)黄庭坚,《草书杜甫寄贺兰铦诗》,故宫博物院藏。

先说苏轼。“苏黄”二人,名动天下,苏轼更是无人不知。早在熙宁五年(1072年),苏轼见黄庭坚诗文,“惊其超逸绝尘,独立万物之表,世久无此作,由是声名始震”。两人自此酬唱赠答。元祐元年( 1086年),黄庭坚与苏轼入汴京为官,神交已久的两人第一次见面。这年,苏轼 49 岁,黄庭坚 41 岁。“乌台诗案”后,苏轼遭遇牢狱之灾,后左迁黄州,黄庭坚也因与苏轼酬唱而被罚。此后,苏轼一路坎坷,黄庭坚尤甚于东坡。苏轼远谪,终能北归。黄庭坚则因苏轼的关系,陷入朋党之争,一再被流放,直至客死宜州。

让人感叹。其时,苏黄著作、手迹、碑刻极大部分已被查封销毁。《宋史》则多次记录当时的销毁情形。直至宋高宗解除元祐党禁,黄庭坚存世作品已经十分罕见。

(宋)黄庭坚,《花气薰人帖》,台北故宫博物院藏。

与《宜州家乘》息息相关的另一位就是范廖。

蜀郡人范廖,字信中,慷慨任侠,豪纵不羁,能诗会词,持剑嗜酒,饱览沧桑沉浮,一生堪称传奇“范公来寻八桂路,走避俗人如脱兔。衣囊夜雨寄禅家,行潦升阶漂两屦。”(黄庭坚《和范信中寓居崇宁遇雨》)黄庭坚写下了范廖当时的情形。1105 年春天,两人一见如故。“围棋诵书,对榻夜语,举酒浩歌,跬步不相舍”。范廖是黄庭坚生命最后时光与其朝夕相处陪伴之人,也是他卒后为之料理后事安葬之人。

1133 年,当年黄庭坚去世时被人偷拿走的《宜州家乘》,由一友人重新抄录寄回给范廖, 1134 年,距离黄庭坚离世30 年后,范廖作序刊刻《宜州家乘》,使之传世。

据说宋高宗极其喜爱《宜州家乘》。得此书真本,大爱之,日置御案。《宜州家乘》中,没有夜色渐浓,愁云惨淡,而是有着合欢花的欢愉与动人的世情,这或许也是宋高宗喜欢的缘由吧。

1105 年,黄庭坚 61 岁。九月三十日,宜州下起了小雨。黄庭坚喝了点酒,微醺。他挽起裤子,脱掉鞋子,将脚伸到屋檐下受雨。他对范廖说:“吾平生无此快也。”未几而卒。

春天将至,这也使得很多人想到他的那句诗:“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。”

八大山人:拣尽寒枝不肯栖

从本质上言,八大就是一个谜。支离的身世,偈语般的诗文,天书样的题款,看似“哭之”又似“笑之”的行草署名,种种禅机,盎然四伏,为世人设下谜团。

八大山人是朱耷的号。他一生号很多,诸如雪个、个山、入屋、驴屋等,五十九岁时,索性“不名不氏,惟曰八大”,直至终了。

一个画家被人关注,首先是作品本身。对于八大山人的读者来说,隐藏在他身后的身世却似乎比画作更有吸引力。

经历1644年甲申之变,“国亡,父随卒”,后“妻、子俱死”,作为宁王朱权第九世孙,八大山人从皇族沦为蛰伏山林的亡命者,我们在他的画幅上常常可以看到一种奇特的签押,其实是“三月十九”,这是崇祯皇帝煤山自缢的日子。

宁王朱权是明太祖朱元璋第十七子,明成祖朱棣的同父弟弟,朱棣起兵靖难时,据传曾与宁王约定,若相助攻下南京,则分天下而治。

朱棣登基后,宁王兵权被夺,且移封南昌,痴迷音律,沉醉清虚,著道学《神隐志》,一切已经另当别论。

身为明宗室后裔,朱耷为隐遁避祸,隐姓埋名,佯狂装癫,遁迹空门,潜居山野,亦僧亦道,一切不过是因果也。

八大山人80年的生涯,近20年在明,60余年在清。

曾伴青灯古佛为僧,也曾在南昌郊外觅得“一个自在场头”的道观,名为“青云谱”。

(清)八大山人,《山水花卉图》册,故宫博物院藏。

康熙十七年(1678 年),八大山人已经 53 岁,他被临川县令召入官衙,为避效力于清之耻,他大哭大笑,装疯成癫。一个傍晚,撕裂道袍,投火烧毁,独自从临川走回南昌。

自此后,他的世界豁然放下,奇崛的人生体验,均内化为他的艺术,我们看到他的书画取种种物,又破种种相,其笔墨亦愈发清脱幽淡,含蓄蕴藉。或许,已经到了可以放下的时候,他回到青云谱,度过花甲。

62岁那年,他独自住到南昌郊外一间草屋里,名曰“寤歌草堂”,卖画度过余生,八十而终。

(清)八大山人,《山水花卉图》册,故宫博物院藏。

八大之画,人谓之“淋漓奇古”,又极具现代感。他的画,总是着笔于人所不意之物。八大之前,谁曾画过这样愤世嫉俗的鱼,谁又将“梅兰菊”之岁寒三友之外的西瓜时常入画?

犹如牛顿发现万有引力从而以最简单的方式将星辰的运转秘密和盘托出,八大也是以最为简洁的方式表现了艺术之美。

他的《双雀图轴》,笔墨竟是如此简约,让人称奇。八大信手几笔小雀,相向而立,形神必具。我们看到在双雀站立的地方,无树、无人、无大地,一片清空。此幅题识,“西洲春薄醉,南内花已晚”。尽管寂寥伤春,我们依然可以听到双雀的喁喁私语。它也是在一个绵延的时间和空间中,打开一个广阔的生命空间,以绝对的寂寥,开始迷人的叙述。

想想八大的巨幅长卷《河上花图》卷真是精彩。这是他72岁所作的长卷。一条精心绘制的花之长河,画面先是一塘荷花,盛景渐渐衰败,看到卷尾,残荷破败,萧索荒凉,却又遁入无限虚静,人生况味尽在其中。这幅长卷的书法尤其精彩,以篆书笔法写行草,典型的“八大体”,卷尾所题200 余字,以与李白的对话,笔墨出神入化,随心所欲。而行草的起落停回,则归于凝重洗练、含蓄空明之中。

人们从八大的作品感觉到的,是一种完全真实,与历史与个人际遇相关的情绪,却又有如他的有段画跋所言的情绪:“每当会心处,欣然独笑……收蒲团,坐片时,更觉悠然神远。”

《鳜鱼图》只有一条鳜鱼,一副昂首向天、白眼看世的神情。左上题识为:“左右此何水,名之曰曲阿。更求渊注处,料得晚霞多。八大山人画并题。”

无疑,更多的人喜欢八大山人的书画,是因为当所有的风云都已散尽,那份平淡与朴拙——依然在。

“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。”这是八大的自题诗。越到晚年,越是“涉事而无事”,愤世嫉俗的八大渐渐消退,安静从容、淳厚内敛的八大迎面而来。

八大山人这一生,拣尽寒枝不肯栖,幸运的是,尽管“遗世逃名志,残山剩水身”,他手中的这支笔——就像销魂的阅读一样——让他找到了表达的出口,以及安放他的灵魂的方式。

八大山人的绘画艺术,是他个人的心灵史,亦是那个时代的精神史。

本文节选自《溪山可行旅:丹青里的写意人生》,已获得出版社授权刊发。