我们不敢面对粗糙和衰老,以致无法理解梵高 (腾讯网)

梵高国家森林公园周边只有公路,车站,乡村住宅,没什么商铺。从阿姆斯特丹出发,乘火车一个多小时,到小镇Ede,还得再倒一趟公车,然后还得再踩3公里的小单车,穿过森林,才到库勒·穆勒美术馆。

除了风大点,这儿符合我对美术馆的一切幻想。太麻烦了,可还是要跟所有好友强烈推荐这。

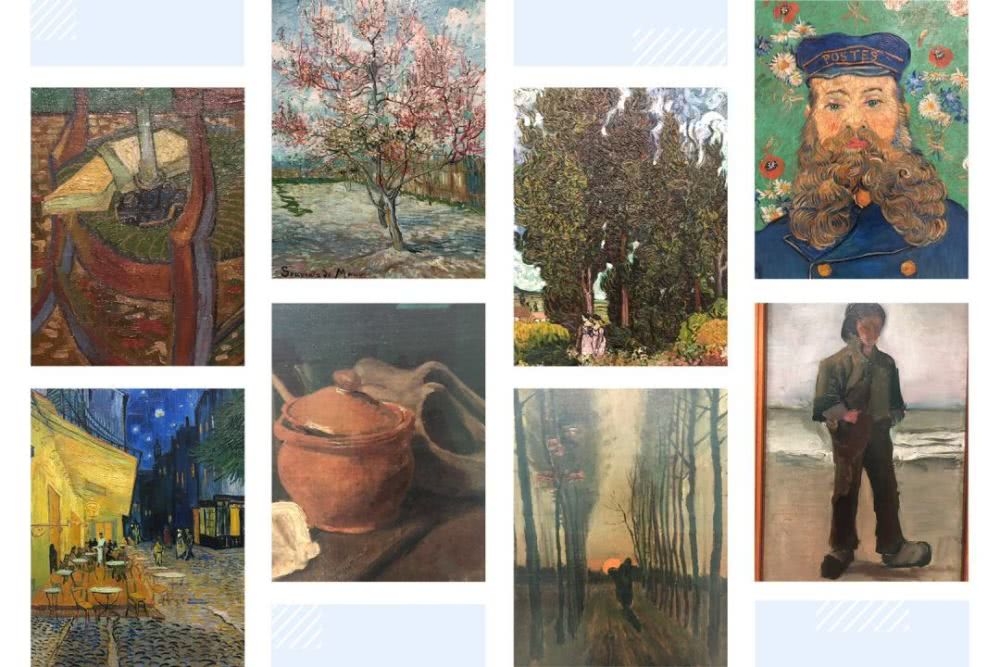

▲ 库勒·穆勒美术馆

▲ 除了第一张,其他画都在库勒·穆勒美术馆

梵高的《阿尔勒的咖啡馆》在这。我去的那天下午访客很少,承包了大半个森林和美术馆。成群的绿色,听说还有小鹿和野猪。

文森特曾为了阿尔勒离开巴黎,也会为了这舍弃阿姆吧。

这两年我跑过不少梵高待过的地方。他的图像越清晰,我越觉得,世人对梵高的误解太深。其中一个大误解是,他从来不是崇尚精致的人,他本人甚至是反精致的。

他一直执着表达自己创建的“粗糙美学”,又屡屡因此受挫,他觉得粗糙的、有缺陷的、残破陈旧的东西,才是最真实,最动人的,那才是真正的生命。

但在他离世130年以后,太多人还没真正明白他的美学。

1888年2月,文森特去世前两年,他离开“繁华又混乱”的巴黎,来到法国南部城市阿尔勒。这是他一生最高产的时期。

他对南方如此着迷,书信里他写:

“你看,我们喜欢日本绘画,我们都受到过它的影响……但我们不可能去日本,换言之,只能去与日本相提并论的地方,那为何不去法国的南方呢?”

南方的颜色、景致与巴黎完全不同,后来马蒂斯也去尼斯寻找南方,那是另一个故事了。

▲ 《阿尔勒医院的庭院》

▲ 《罗纳河上的星夜》

梵高在阿尔勒租下一座黄房子,打算将它打造成“画家之家”,雇人装修,安装煤气,购置家具。他给黄房子画过一些画——在硫磺色的太阳下,被纯钴的空气包围着的明亮的黄房子,装满他有关艺术的理想。

阿尔勒有着橙黄色的日落,像日本画里的小镇一般整洁而明媚。他打算在这做点巴黎人不理解的东西。

▲ 《黄房子》

▲ 《在阿尔的艺术家卧室》

在梵高的年代,印象派时兴画资产阶级新生活。哪怕是雷诺阿都看不惯梵高的风格,乱七八糟的什么鬼?梵高的画与精致没什么关系,无论主题还是笔触。

▲ 雷诺阿的《青蛙塘》,他比较看重描绘新生活。

梵高唱的是反调。他觉得描摹精致的东西没什么意义。虽然印象派本就反古典和陈旧,可梵高的混乱和粗糙,没有被那时的巴黎放在眼内。

那时的巴黎,日日夜夜浸淫于城市飞速发展的蜜月期。他们歌颂新买的帽裙,为酒席和宴会颂歌,为剧院里的芭蕾表演作画。并不是说雷诺阿和德加不好,但梵高对于巴黎,永远是个局外人。

▲ 梵高模仿米勒的画风

▲ 德加常画的帽子

与他潦倒的身世相悖的是,梵高出身并不穷困,相反,他在中产家庭出身。父亲是当地受人崇敬的牧师,叔叔是艺术品交易商,后来弟弟也进了这行。但或多或少,自觉被动地,梵高选择了比较苦涩的路。

成年以后的梵高,穷得响叮当,连画纸都买不起,常靠弟弟提奥接济。最后两三年,他在借来的账本上画素描。

▲ 梵高在阿尔勒的素描本

梵高好像什么事都干不成,牧师不成,商人也不对头,和弟弟提奥一块回家,弟弟已经出落得像正经的巴黎人了,他还挂着破衫,还像个乡巴佬。

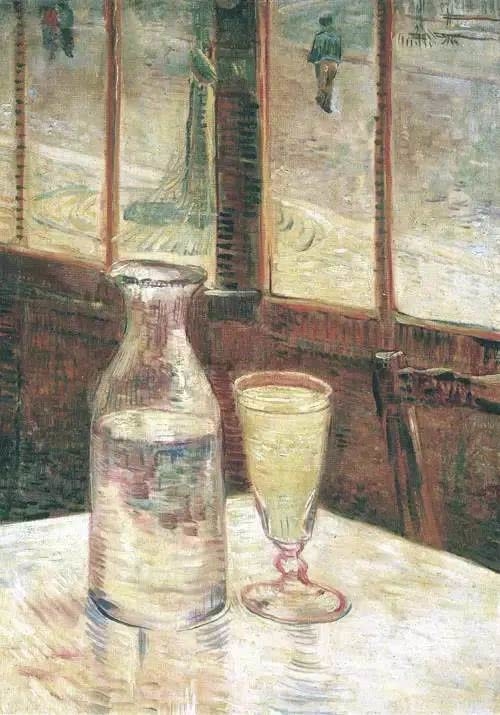

他喜欢喝苦艾酒。在巴黎那会,他几乎每天都到楼下的咖啡厅连喝好几杯,有时是苦艾酒,有时是白兰地。

在巴黎他也交了几个朋友,同样是反叛者的图卢兹·劳特累克,还有少他十几岁的点彩派的西涅克。这时期他们画风非常相似。咖啡厅的老板娘还和梵高谈过短暂的恋爱。

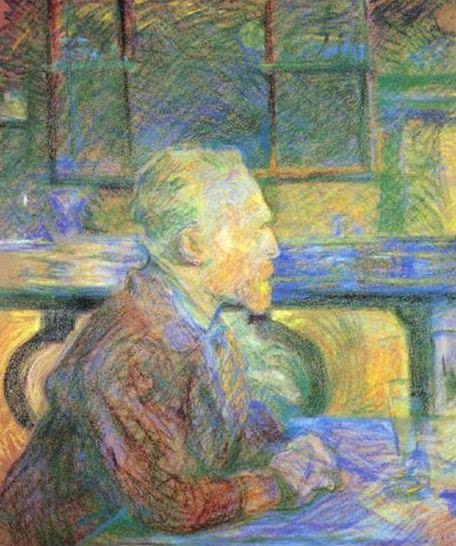

▲ 《文森特·梵高》,图卢兹.劳特累克

▲ 《铃鼓咖啡厅内:阿戈斯蒂那·塞伽陀利》,文森特·梵高的恋人

▲ 酒瓶与杯子。

▲ 《从房间看巴黎景观》,1887年,现藏于荷兰阿姆斯特丹梵高美术馆

但任何关系都没有长久。或者没有坚韧到让他们抵御贫穷的痛苦,跟梵高一块去南方冒险。

对于巴黎人来说,也许能描摹的最苦涩的东西得数苦艾酒了。好几个画家都以此为题。可与农家的贫苦比起来,又算得了什么呢?梵高曾经和矿工,和农民一起生活,他觉得要深入他们的生活,才能画得好。

“我特意去尝试创作出那些吃土豆人的样子。他们坐在一盏小灯下,把刨过泥土的双手伸进盘子里,取他们亲自从土地中刨出的土豆,他们凭借自己的双手,自食其力,何等荣耀。描绘他们的粗犷比那些传统的精细作品更有价值。”

梵高的画里,他们的脸庞也是土豆色的。

▲ 《吃土豆的人》

▲ 《妇女头像》,1885年,《吃土豆的人》里的原型

“一个农村女孩在我眼里比淑女更漂亮,她打着补丁的蓝色脏外套和裙子,被阳光,风和天气赋予了最精美的阴影。要是她穿上淑女的衣服,这种真实感就消失了。”

“我觉得把农民按肖像画的比例画得光洁无瑕也不对,描绘农民的画,能让人闻到培根味,烟味,蒸土豆的味儿,那才绝妙。这才是真实的。”

看吧,梵高和巴黎格格不入。他迷恋粗糙和破败。

▲ 梵高去阿尔勒之前最后一幅自画像。他已经长了皱纹,面庞呆滞木讷,不整洁,面带悲伤。给自己妹妹写的信里他写,“像一张死人的面孔……”这是他在巴黎最后几个月的心理状态。

“我并不在意自己的外形。我承认,我承认这‘令人震惊’。但这与没有钱和贫困是有关系的,当然还有深刻的醒悟。”

这双皮靴,是梵高刚到巴黎那年画的。他到旧货市场买来这双皮靴,立即穿着它在泥泞的路上走了很长一段路。皮靴耷拉着脑袋,长久的使用让它变形,幽暗的光线突显它的陈旧与残破。一天的劳作之后,皮靴在踹息整修。

这只是一幅静物画么?

说不定,这就是梵高的肖像。大概用来纪念自己在比利时和荷兰的艰难辗转?也许是比喻自己在艺术之路的辛苦求索。作为画家,他的输出速度是惊人的。特别是他生命最后的一两年,平均每天一幅画。

▲ 《一双皮靴》,1886年。梵高画过8幅皮靴的画。在信里提过他觉得德格鲁的《穷人的长凳》很有意思,但在中文互联网已经找不到给过梵高灵感的图了。

▲ 1883年,梵高在写给提奥的信里画了《拉耙的男人》。宽阔的农田里一位孤独的农民,没有马,自己拉着耙具走向地平线。这,也大概是对习画的自己的比喻。

▲ 1882年,他画了多愁善感《被截梢的柳树》。特别孤单忧郁的库斯的柳树,是他在海牙居住时看见的。天空是灰色的,阴郁的。

他有过好些艺术家朋友,可他的友谊常常犹如坐过山车一般跌宕起伏飘摇不定。父母认为梵高从小就性格古怪,“在父母眼里我是一只硕大的邋遢狗,会带着湿漉漉的爪子进屋,而且它叫得那么响。”

他在阿尔勒筑的梦当然碎了。接受邀请的朋友只有同样厌烦巴黎的高更,后来的故事你们也知道了,他俩分道扬镳。有人说,高更爱虚构和梦境,梵高觉得画作应该反映现实。他俩大吵一架,欣欣相惜的故事,以梵高割掉耳朵作为惨烈的句号。

▲ 高更画的梵高

▲ 前两年在阿尔勒,一位爷爷在梵高画过画的地儿作画。

现在的阿尔勒,到处都有梵高的影子,他作过画的地方,都竖着示意牌说明他曾经在这和你看到相似的风景。可这座小镇,一百多年前曾把梵高视为疯子,居民联名上书请求让他滚出阿尔勒。

《麦田与收割者》是梵高去世的前一年在圣雷米修道院画的。也就是精神病院。修道院给他准备了一家小画室,这对他的精神修复有好处。

他在这画了《麦田与收割者》和《星空》。梵高觉得从小房间的铁窗栏见看到的景象很奇异。

他开始描写死亡,但又不全然是凄凉的。

天空是绿色调的,底下是金灿灿的麦田。梵高在收割者身上“看见死神的影子”。因为从某种意义上看,人类如同正在被收割的麦子。丰收了,又结束生命。然而这种死亡没有忧伤,它发生在光天化日之下,在太阳为大地洒满金光的时候。

▲ 《麦田与收割者》,1889年,藏于荷兰阿姆斯特丹国立梵高博物馆

走了这么些博物馆,我才觉得自己重新认识了梵高。他生命里不存在一味光明的希望,他允许苦难,允许残旧,也允许命运的刁难。他所画的闻名世界的《向日葵》,同样也是。

拼尽全力绽放的向日葵里边夹着几株快要凋零的破败的残枝。他觉得粗糙、陈旧、允许凋零,才是真实的生命。向日葵最耐看的模样,不是盛年绽放时,是允许凋亡和生命共存的时候。

▲ 《向日葵》

▲ 《四朵剪下的向日葵》

再看看一百多年以后我们这年代对美的定义吧,不允许衰老、不允许粗糙。甚至连死亡也不能谈论。

还够不上一百多年前的梵高。

[About Miss F ]

和你一起收集生活灵感

我是F小姐,专栏作家

在这儿,跟你分享好物、艺术和生活之美

业余观察繁华世象

原文首发于《新周刊》旗下公众号“ F小姐MissF”